ASD者との職場での関わりのヒント〜教育現場からの示唆〜/文献調べ25-05

角南なおみ先生の著書「発達障害における教師の専門性」(学文社,2022)から、企業の障害者雇用現場において、上司・先輩・同僚の人たちが発達障害のある社員とどう関わるかのヒントを探ります。(「教育現場の指導スキルを企業に橋渡しする」が弊社の行動指針の一つですので、そういう意味でもとてもいい本に巡り会えました)

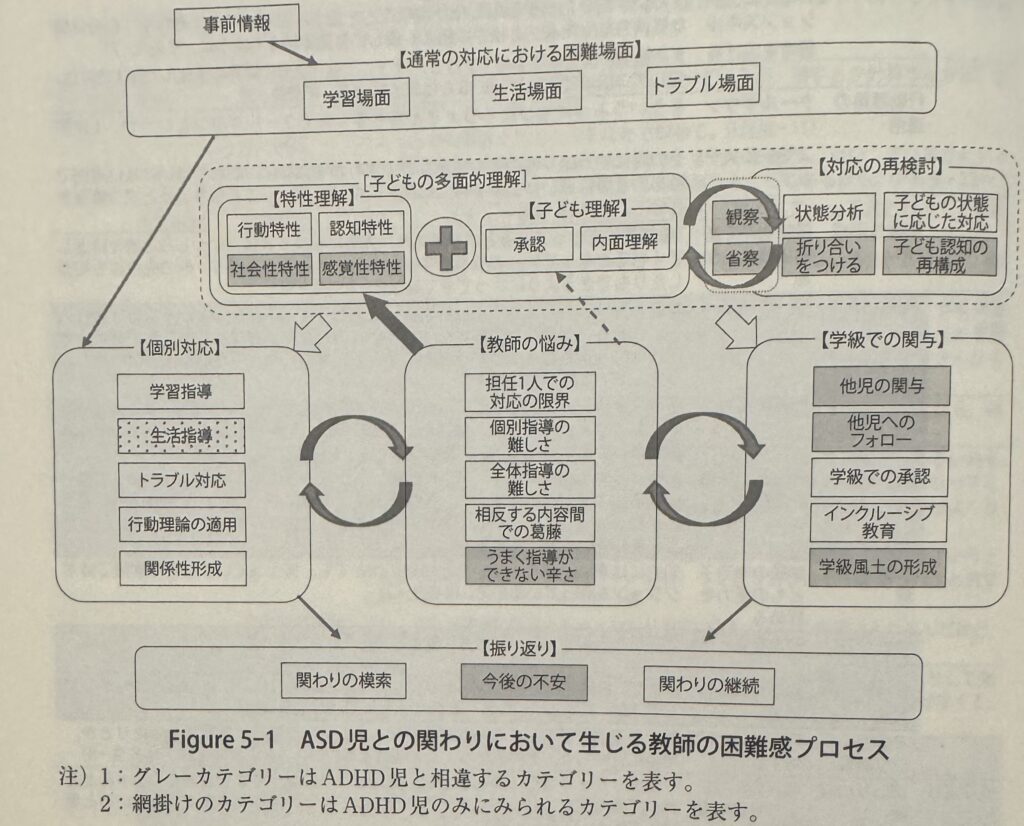

今回は、発達障害児が在籍する、公立小学校8校16名の教師から語られた内容を整理した結果である「ASD児に対する困難感プロセスの特徴」の章を抜書きし、所感を述べさせてもらいます。

教師の関わりの特徴

ASD児の対人関係やこだわりは、周囲から理解が得られにくいと言われています。「空気が読めない」という表現があるように、場に応じた話や相手の気持ちを慮った表現が苦手で「なんで今、そんなこと言うわけ?」という印象を相手に与えてしまいます。本人は全く悪気がある訳ではないのですが、それゆえ、気持ちのすれ違いからトラブルに発展することもしばしばあります。

教育現場で教師が抱える、指導の「困難感」が表出した時、ASD児を多面的に捉えようとします。

特には「特性理解」と、特性を除いた部分である「子ども(本人)の理解」です。

特性理解

本研究において「特性理解」とは4つのカテゴリーに分けられていて

- 認知特性

物事の捉え方に対する傾向 - 社会性特性

社会的コミュニケーションと社会的認知に分類される。

社会的コミュニケーション・・・・対人関係の苦手さ、自己表出の難しさ

社会的認知・・・社会性に関連した認知。偏った状況判断、他者の気持ちを理解しにくいなど - 感覚特性

気温や音などの刺激等に関する、感覚過敏 - 行動特性

感情コントロールの難しさなど

子ども理解

発達特性を除いた領域の子供に対する理解として「承認」「内面理解」があります。

- 承認

子どもに現れる肯定的側面を認めるカテゴリー。学習に対する<能力承認>、努力している様子を見逃さずに認める<努力承認>、生得的な良さに関する<資質の承認>がある。 - 内面理解

行動の背景にある気持ちを理解する<心情理解>、考え方を理解する<思考理解>、生育歴と現在の家庭環境を含めた<背景理解>がある。

これらの対応のどれも上手くいかない場合は、対応の再検討を行い、「状態分析」「子どもの状態に応じた対応」「子ども認知の再構成」「観察」「省察」「折り合いをつける」など、子どもの多面的理解と対応の再検討を往還する中で、困難感と向き合っています。

実践的示唆

これら結果から、教育現場における「実践的示唆」が記されています。

不安という心理面への対応

ASD児は「全体性統合の弱さ」(Happe&Frith,2006)による見通しの持ち難さがあり、うつ病が頻度の高い精神疾患であることが指摘(Klin et al.,2005)されています。

見通しの持ちにくさから生じる「不安感」を教師が理解した対応が求められます。

トラブル対応

対人関係によるトラブルが生じた際、教師は「共感的応答」による(子ども自身の)自己理解、他社理解、感情理解を促します。社会的スキルの獲得にはスモールステップを活用していきます。

関係性形成

ASD児が集団の中で関係性を形成するには、教師との関係が基盤(Bauminger&Kasari,2002)となり、その後、他児との関係性を橋渡ししていきます。ASD児との関係構築においては「信頼関係」が基盤となります。

ASDの認知様式

「認知特性」行動や思考の柔軟性の困難さやこだわり、「細部への注目」(Happe&Frith,2006)、「弱い全体性統合」(Frith,2004)による漠然とした状況に対する不安があることを理解します。不安がある可能性の考慮と、不安という心理面への配慮が必要となります。

発達障害における教師の専門性

本章ではまとめとして4つの専門性が示されました

- ASD児に対して、行動的側面だけでなく、認知的側面からの不安や社会性の課題を考慮

- ADHDとは相違した特性に応じた関わり

- 関係性と居場所づくり

- 教師自身の省察

所感

本章ではASDとADHDは併存する可能性があるとした上で、「ADHDとは相違した特性に応じた関わり」が専門性の1つとして挙げられています。

これは、専門家たる教師が「特性理解」を正しく行うことへの言及だと理解していますが、教師の「対応の再検討」などの苦労の上に徐々に明らかになるものでもあり、一足飛びに理解できるものではないだろうなと思いました。

であるとすると、不安があることや関係性や居場所づくりといった、日々の社会生活に直結する関わりがまずは大切なのではと思いました。

また「教師自身の省察」とありますが、これはどの社会人にも必要なスキルだと思います。省察力があるからPDCAが回せ、現場での対応力が高まるのだと考えます。

とてもタメになる著書ですので、次回以降も記事でも取り上げさせてもらいます。

コメント