平等と公平の違いとは?〜障害者雇用や多様性推進における考え方のヒント〜

(※本記事は2024年11月26日に更新されました)

公平と平等の違いってなんですか?

各社様の障害者雇用に携わられている方から、よくいただく質問です。

どちらも似たような意味に思えますが、違いがあります。この違いを理解することは、誰もが能力を発揮できる職場づくりに役立つヒントが得られるかもしれません。

この記事では、拙著「障害のある方と共に働く」の中心テーマである、障害のある方々が能力を発揮して可能性を広げられるように、指導や支援に関わる方々に「関わり方・仕事の教え方」の前提として知っておくべきことを考察します。

平等と公平

障害があろうがなかろうが、みな等しく接してもらうのが1番いいのですが、みなが等しく付き合う「平等」が「公平」と全く同義なのかは、少し見解が分かれるところかもしれません。みなさんと一緒に考えてみたいと思います。

結論から申し上げると、

「平等」とは全ての人を同じ基準で扱うこと

「公平」とは個々の違い・ニーズを考慮して適切に対応すること

という違いがあります。

ご存知の方も多いと思いますが、「平等」と「公平」の違いをうまく表した有名な2枚のイラストがあります。

壁越しに野球観戦を試みる3人。背の高さが違います。

1枚のイラストでは、3人が同じ高さの台を用意されています。

もう1枚のイラストでは、3人が同じ目線になるように、台の高さが調整されています。

前者のイラストには「Equality=平等」、後者のイラストには「Equity=公平」と表記があります。

「平等」では、背の高い人も、背の低い人も、1つずつ”平等”に台を用意されることで、背の低い人は野球観戦ができず、いじけているような後ろ姿に見えます。

「公平」では、身長に合わせてに台の高さを調整し、3人が目線で”公平”に野球を観戦できています。

これが「平等」と「公平」の違いのようです。

DE&Iが何を示すか、この記事を読んでくださるような方々には釈迦に説法ですが、

D(Diversity) E(Eqyity) I(Inclusion) (ちなみにB(Blonging)を加えている企業もありますね)

Eは「公平」なんですよね。

イラストの大きな違いですが、背の低い人が何に困っているのかを周囲が”把握しているかいないか”だと感じます。

「平等に接する」という考え自体はとても大切ですし必要なのですが、画一的な対応は状況の凸凹をより立体的に表現することにもなります。

誤解を恐れず言うと、「平等」とは相手の立場や背景を理解しなくても一方的に定義づけることができ、提供することもできるのです。

これは”マジョリティから見た「平等」”とも言えるのではないでしょうか。

一方で「公平」というのは、「その人が何に困っていて、何に困難さを抱えているか」という状況把握から始まります。

そして、周囲との差分を埋める手立てを提供することで、凸凹をならしていくのです。

”マイノリティの立場に立って”理解することが前提としてあるように感じます。

障害者雇用でのそれぞれの特徴について考えてみます。

「平等」について、例えば、全員が同じスタイルで同じ研修を受ける。などが考えられます。

一律のルールで研修が運用できるので、効率的です。

しかし、例えば視覚障害・聴覚障害がある人にとっては、見えづらさ、聞こえづらさを考慮してもらえてないので、参加しづらいものになります。

「公平」について、例えば、個々の障害特性やニーズに応じた合理的配慮の提供。が考えられます。

個別のニーズに対応できるので、よりよい能力発揮の機会を与えられることになります。

一方で、実施には時間的・経済的なコストがかかるかもしれません。

ただ、合理的配慮の提供は雇用促進法(雇用の分野)でも差別解消法(雇用以外の分野)でも、事業者には義務化されています。ここからは少し「公平」について掘り下げて考えていきましょう。

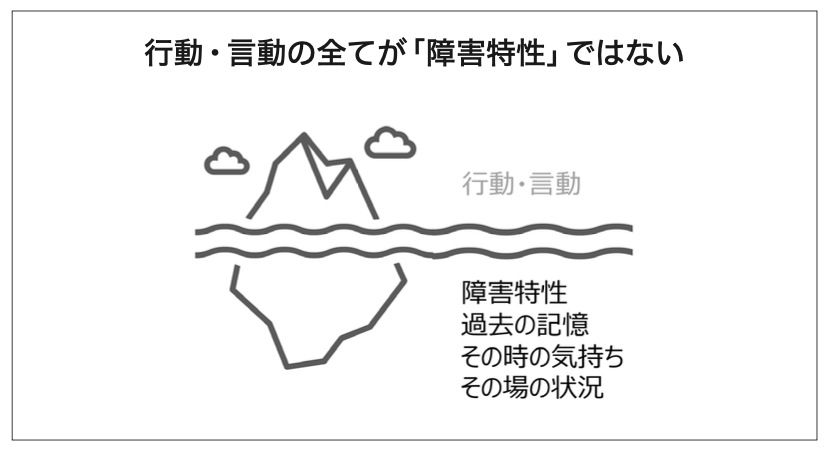

氷山モデルで考える「内側」

「その人が何に困っているか」を考えることが「公平」への第一歩です。

障害のある人たちが表出している部分(行動、言動など)の背景には、心の中でのさまざまな要因が複合的に絡み合っているという理論でが氷山モデルの意味するところです。

例えば、みんなの前で1分間だけスピーチをする課題が出されたとします。「私、そんなことできません」と頑なに拒む人がいた場合、どう感じるでしょうか?

この頑なさに「障害特性」が結びつくと、関わる人たちはその人を特性だけで捉えがちです。

しかし、行動面に障害特性が影響する場合もあれば、そうでない場合もあるのです。

そこには、その人がこれまで経験してきたこと、重ねてきた思いや気づき、周囲の関わりや環境なども影響してきます。「障がい者」は「障がい者」である前に「人」ということを忘れてはいけないポイントです。

「自閉スペクトラム症」の診断を受けた人には、時に「強いこだわり」が出る場面があると思います。

だからと言って「強いこだわり」があるから「自閉スペクトラム症」だと勝手に周りが判断すると、「障害だから仕方ないよね」という思いと共に、関わる範囲が限定的になってしまうのです。

障害のある人と共に働く上で、相手の「内側」。氷山モデルでいう水面下の葛藤を知っておくことが「公平」に関わることの基礎になるなと考えます。

上図:拙著「障害のある方と共に働く」より

合理的配慮の意味

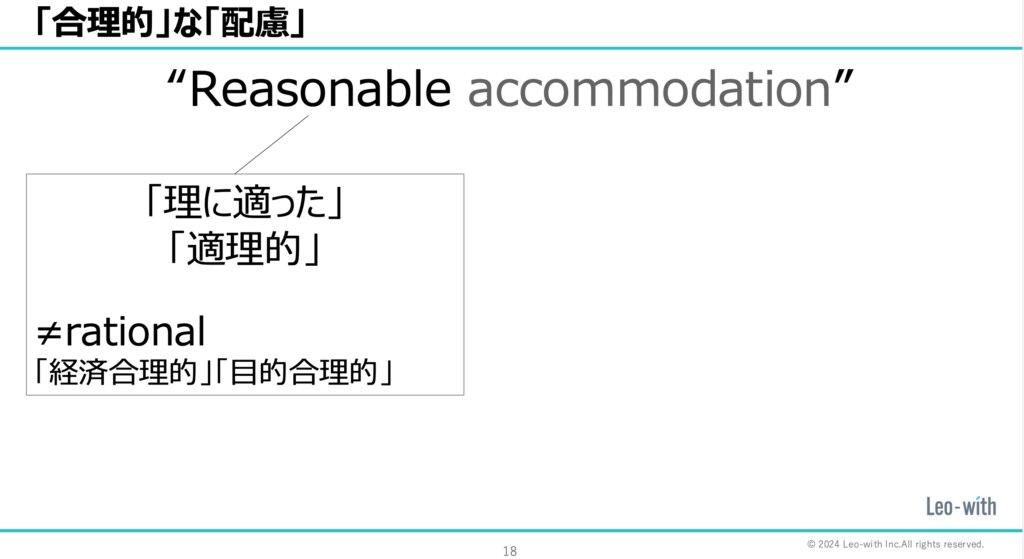

上記で触れた「配慮」は「合理的配慮」と呼ばれるものです。生みの親とも言える「障害者権利条約」では”reasonable accomodation”と表現されています。

reasonableは普段からよく使う言葉ですが、意味は「理にかなった」というものです。「お得」ということではないです。またrationalの示す「経済・目的合理的」ともニュアンスが違います。

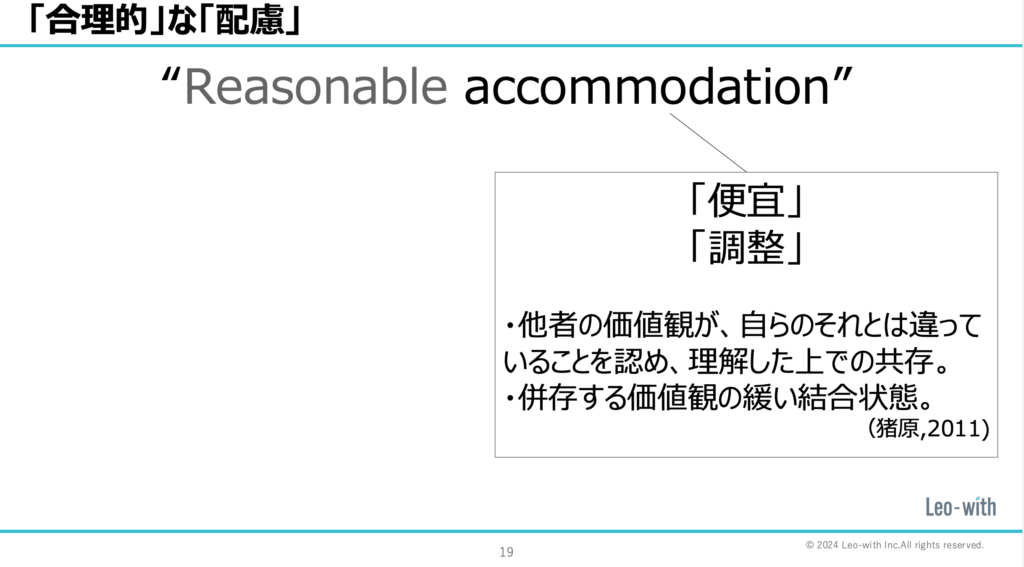

他方、 accomodationは、直訳すると「便宜」「調整」という意味ですが、コンセンサスとの対比で「他者の価値観が、自らのそれと違っていることを認め、理解した上での共存」とする解釈もあります(猪原,2011)。

AかBかで議論が分かれた際に、多くのケースはどちらかに決します。ただ、合理的配慮に求められている「対話」では、下図のように、「共存」を図ります。より一層のコミュニケーションが求められています。

公平な機会と能力発揮

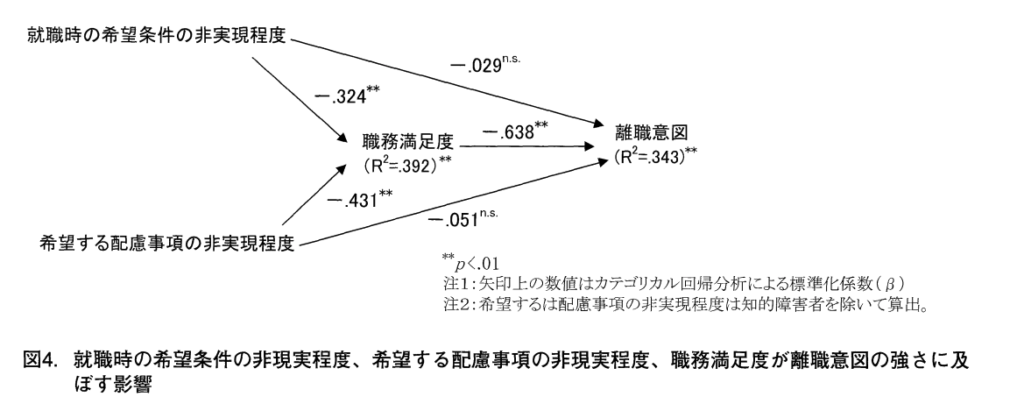

全国103の企業で働く障害のある方680人を対象に行われた、「希望実現度」・「職務満足」と「離職意図」の関係について調べた研究があります。(2007,若林)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsvr1987/21/1/21_1_2/_article/-char/ja

そこで明らかになったことは、就職時に希望した条件や就職後に必要とした配慮が実現していないこと(希望の非実現度)が「離職意図」を高めるのではなく、その人たちの感じ方・考え方である「職務満足度」を媒介して「離職意図」につながっていたということでした。

「離職意図」に影響する「職務満足度」の下位要素は障がい種別によって違っており、例えば

・肢体不自由の方であれば「仕事の達成感」や「同僚」が「職務満足度」に影響

・内部障害の方であれば「労働条件」が影響

・知的障害の方であれば「上司」が影響

していることが明らかになっています。

それぞれが抱える「障がい」が何かは画一的ではありません。一人一人の声に耳を傾け、可能な配慮を提供することで、能力を引き出し、仕事に対するやる気を高めていくのでしょう。

そもそも能力を引き出すには、障害の有無にかかわらず「公平な機会」を設けることが必要であり、その配慮が能力発揮に必要な気持ちの部分も整えるのかもしれません。

公平と平等のバランスを考える

さて、みなさんと一緒に「公平」「平等」について考えていきました。ここまで書いておきながらなんですが、「公平」「平等」の言葉の差異を明確にするというよりも、「誰もが能力発揮できる環境とはなにか」を考えることが言葉の定義以上に大切な心構えだとも思います。どちらも状況に応じて使い分けることが重要なのです。

障害者雇用や職場の多様性における公平・平等の実践に関心がある方は、ぜひレオウィズにご相談ください。具体的な事例を交えた解決策をご提案します。

コメント