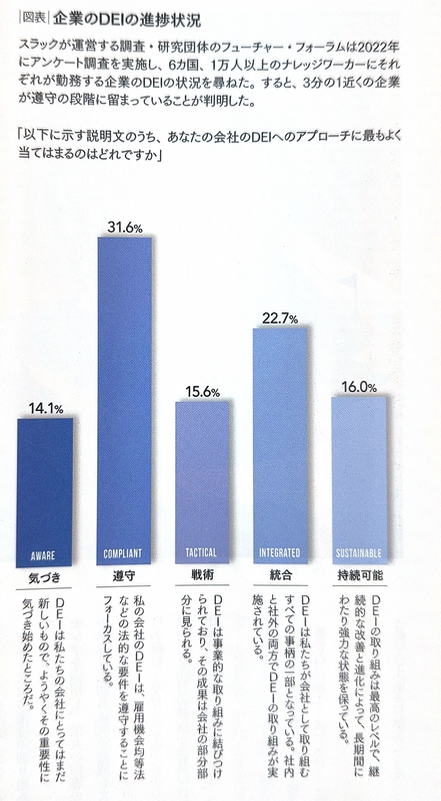

DEIを組織に根付かせる5ステップを、障害者雇用にあてはめて考える/文献調べ25-34

DEIに成功している企業を参考に、障害者雇用推進の正しいステップを考えることは可能でしょうか?

今回は “The Five Stages of DEI Maturity”HBR,November-Desember 2022.を抜書きしつつ、DEIを組織に根づかせるための5段階を確認した上で、障害者雇用推進への応用を考えます

DEI導入がうまくいく企業の共通点

・企業はDEIを実現する道筋において、決まった段階を順番に踏んでいく傾向がある

・企業が、いま自社がどの段階にいるのかを理解していると、適切な活動にエネルギーを集中されることができ、それによってDEIの取り組みの成功確率を高め、さらに進歩し続けていくことが可能

・DEIの5段階とは「気づき、遵守、戦術、統合、持続可能」

第1段階 気づき

・企業がDEIを意識し始めるのは、たいていは何らかのきっかけがある。

・次の2つのタイプのどちらか。1つは、これまでDEIを優先してこなかった伝統ある成功した企業。もう1つは、生き残ることに集中するあまり、優れた人的資本の手法を編み出すことがなかったスタートアップ。

・この時点で本当に大切なのは、自分たちに正直になること

第2段階 遵守

・企業は、業界や政府が求めるさまざまな多様性の基準を満たす必要がある

・気づきの段階を経験せずに、遵守の段階に入っている企業もあるが、気づきの段階で基盤となる取り組みをしていないと、その先に進むための条件が整わない。

・多くの企業がこの段階に留まっていることは注目に値し、また憂慮すべきこと

・遵守より先の段階に進むのが難しいのは、何らかの差別を解消しようとする際、上級幹部やマネジャーが心から賛同して取り組む必要があるのに、彼らがそのような差別を経験したことがない場合があるから

・そうした人たちを巻き込むには、DEIに取り組むことが、企業の具体的なミッションや価値観、目標などの実現につながることを示すとよい

第3段階 戦術

・戦術の段階にある企業は、自社に課せられたルール以上のことをし、独自のDEIの取り組みを熱心に実施している

・自社のDEIのすべての取り組みを一つにまとめる、包括的な戦略を定義する

・インクルーシブな文化の想像で進歩を遂げている部門があるならば、彼らから学んで、その方針を真似てみる

・一般社員とマネジャー、上級マネジャーの間のフィードバックグループが、DEI戦略の成功には不可欠

・従業員のほか、顧客、提携企業、サプライヤー、株主、競合企業、地域社会などに、差別や不平等がどのような影響を及ぼすか、よく注意してみる

第4段階 統合

・社内と社外の取り組みや、トップダウンとボトムアップの取り組みを連結させたら、その企業は統合の段階に達したことになる

・この段階の企業に最もよく見られる特性は「謙虚さ」

・多くの企業はここに至るまでに、何がうまくいき、何がうまくいかないか実験して学んできた。うまくいかない時にはやり方を変える謙虚さを持っていた

第5段階 持続可能

・DEIの取り組みが企業のDNAに深く埋め込まれると、持続可能な段階に入ったと言える

・企業のDEIの取り組みは、経済不況やトップの後退といったストレステストに耐え、リーダーたちは継続的改善のマインドセットを持っている

障害者雇用推進との関連

ここからは私の考察です。

直感的にですが、これら5段階「気づき、遵守、戦術、統合、持続可能」は障害者雇用推進の成功ステップそのもののような気がします。

「気づき」ではよくあるのは、他社の好事例です。それにより、自社の取り組みの過不足について気づくことができます。

「遵守」は雇用率制度がまさしくそれに当てはまりますが、株主総会等で障害者雇用を含んだDEIの取り組みについて質問が出るケースもあり、社会的責任を重視する目はより厳しくなっていると思います。

「戦術」については、いわゆる「自分ごと化」が進展し、より良い制度作りに向けたアイデアが生まれる段階だと思います。これまで人事主導だったものが、現場主体に推移していきます。

「統合」については、本社、事業所、営業所、工場などあらゆる拠点で独自に進展してきた体制を、全社的に統合し、効率化を図る段階かと思います。情報を共有することで、社内の好事例に気づけますし、業務特性・地域特性による課題解決に役立つヒントも得られると思います。

「持続可能」に至っている企業は多くはないと思いますが、長期的に見てもぶれない体制構築が成し得た状態かなと思います。

このステップのいいところは、自社がどの段階かを確認できること以上に、起こりうる問題に対して事前に手が打てるところではないでしょうか。

コメント