職場における障害の偏見を減らすには/文献調べ25-35

”障害者は、世界の中で最もスティグマ(負の烙印)を与えられている人たちである”(国連人権高等弁務官事務所,2008)

職場には意識・無意識に関わらず、非障害者による障害に対する思い込みや誤解が存在しています。

それは

”自尊心や自己効力感の低下””仕事において努力するモチベーションの低下”(Corrigan et al., 2009)

といった影響もあり、障害者雇用現場においては偏見低減に向けた働きかけが必要になります。

今回は「障害という経験を理解する 社会と個人へのアプローチ」(ダナ・S・ダン編著,北大路書房,2025)をもとに「第5章:障害者に対する偏見を減らす」を抜書きしながら、職場での偏見低減について見ていきます。

職場にある誤解

雇用者を対象とするいくつかのフォーカスグループ研究によれば、雇用者(会社側)が障害者に対して多くの誤解をしていることが明らかになっています。

例えば雇用者が障害者を雇用しない大きな3つの理由(Kaye,Jans,&Jones,2011)においては

- 障害と適応についての認識不足

- コストに対する懸念

- 法的責任に対するおそれ

を挙げていますし、別の研究(Amir,Strauser,&Chan.2009)では下記6つのスティグマ的態度を挙げています。

- 障害者は新しい仕事を覚えるのに余分な時間を要することが多い

- 障害者は仕事をすることに環境上の配慮を要することが多い

- 障害者は時間通りに仕事を終わらせることが難しく、仕事をすべて終わらせるためには他の人たちの助けを要することが多い

- 職場の同僚たちは障害者と一緒に仕事をしたがらない

- 障害者は健康上の問題あるいは個人的な問題により病欠することが多い

- 障害者は他の人たちとうまく仕事をやっていくのが難しい

これは、私も企業さまをご支援させてもらう中で、特に「受け入れ部門」へのヒアリングでよく聞く内容と一致します。本研究は海外のものですが、日本でも同様のスティグマが存在していると推察されます。

職場での偏見低減戦略

この本では、まだまだ職場での偏見低減戦略に焦点を合わせた研究は少ないとしつつも、”情報、技術支援、多様性と包括的な方針、障害関連の法律、計画行動理論、印象管理 などを利用することの有用性を示す予備的な証拠はある”として、それぞれについて内容を示しています。

それぞれ簡単に概要を示します。

- 情報 障害者雇用に関する事実、統計、成功談などを提供する

- 技術支援 ADA(障害のあるアメリカ人法)の複雑な仕組みを理解できるように支援

- 障害者のためのダイバーシティ・トレーニング 障害理解と包摂のトレーニング

- 障害関連の法律 日本でいう基本法、雇用促進法、差別禁止法などへの理解

- 計画的行動理論 後述

- 印象管理 障害者による自己呈示

ここでは、あまり聞き馴染みのない「計画的行動理論」について深掘りしていきます。

計画的行動理論

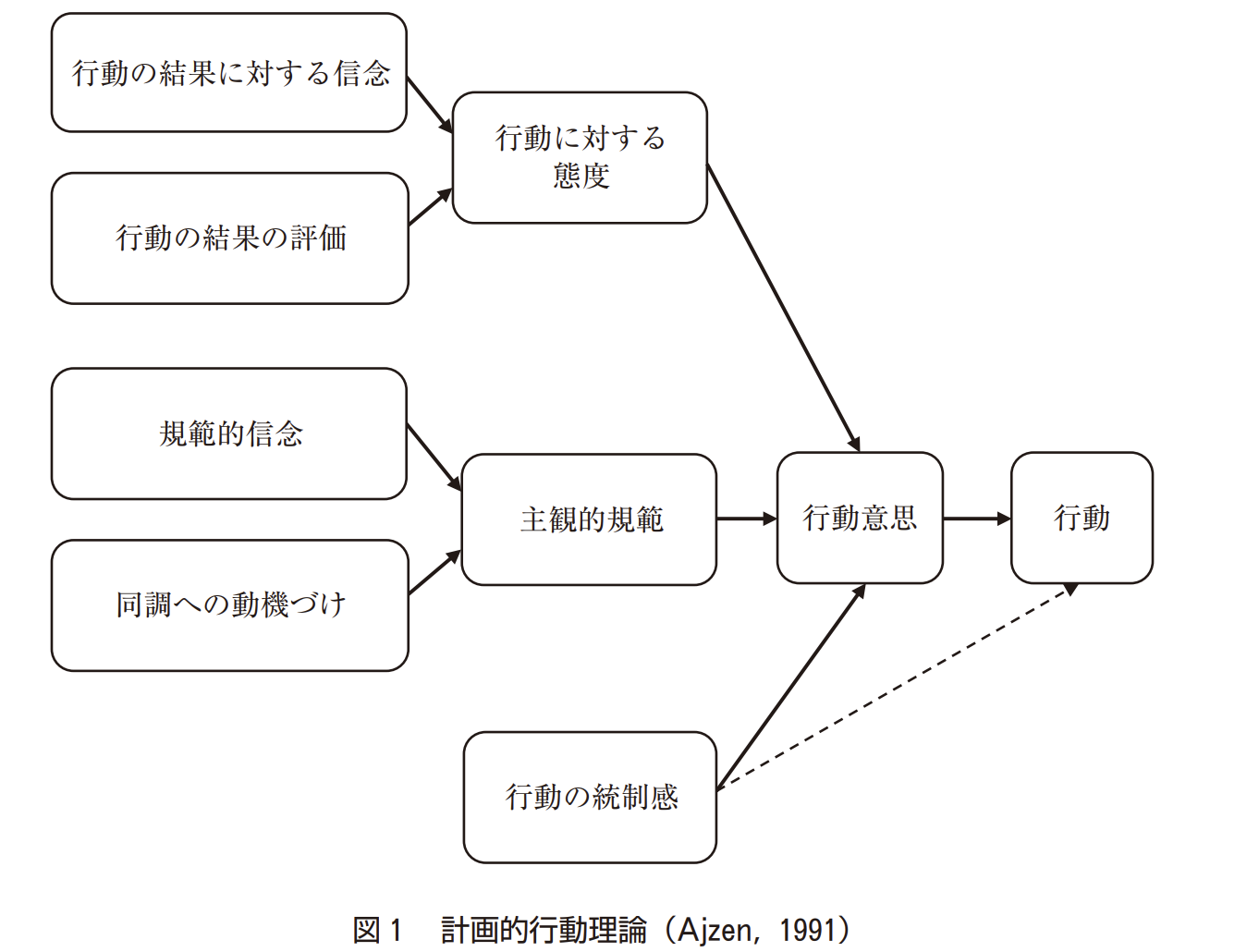

計画行動理論(TPB:theory of planned behavior)は、「自身の行動がもたらすであろう結果についての信念に基づく態度」(Fishbein & Ajzen,1975)」というもので、行動についての信念とも表されます。

行動に影響を与える要因として、「行動に対する態度」「主観的規範」「行動の統制感」が示されています。

行動に対する態度

雇用者となりうる人が、障害者を雇用すると自分や自分たちの会社にかなりの利益をもたらすと信じている場合、障害者雇用への態度は好意的になる(Fraser et al., 2010)

主観的規範

例えば障害者を雇用するかしないかという社会的圧力の認知は、当該者(例:経営のトップ)が障害者の雇用を指示するかしないかという規範的な信念に基づく

行動の統制感(コントロール感)

障害者を雇用し、その定着を図ることに影響を与える資源、施設、その他の要因が利用できるかという知覚に関連するコントロールの信念(Fraser et al., 2010)

ここでは、行動の主体が「会社」で、行動を「障害者雇用」と考えていますが、”企業文化の影響が障害者雇用と有意に関連”(Fraser et al., 2011)することも明らかになっているようです。

規範的な期待を高めるには

この本では

障害者雇用を支持するような規範的な期待を作り出すためには、マーケティングや教育の取り組みを上級管理職と中間管理職の両方を対象に実施する必要がある(Livneh et al., 2014)

と示されています。

上級管理職のコミットメントのみが求められそうな局面ですが、上級管理職の理解が十分得られていない場合でも、あらゆるレイヤーの社員が賛同していくことで代替できることも示唆されています。

所感

障害者雇用という行動を喚起する要因について、計画的行動理論に基づいて考える視点は、非常に興味深かったです。別の言葉では「動機づけを高める」と表されるのかもしれませんが、態度・規範・統制といった要因について理論的に解説してくれているので、腹落ちしやすかったです。

統制感を高めるには障害者雇用推進に関する資源を充足させる必要があるのだと思いますが、全ての社内資源で対応するよりも、支援機関との連携が現実的で効率的かなと思います。

この三要因を見た場合「態度」の変容が1番難しいように感じますが、教育や情報提供など、人事の役割としてトップの理解を地道に促していくことが、遠回りに見えて近道だろうなと感じました。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

コメント