【コラム】指導場面での「叱る」はなぜ響かないのか

ある企業の、知的障害のある従業員をサポートする方々の勉強会に登壇しました。

サポートする立場として「ほめ」って大事ですよ、という話をしている中で、

「ほめたくても、できてないことに目がいってしまう。」

というご意見をいただきました。他の方々も頷かれていたので、現場のリアルな声なんだと思います。

そこで、教育現場での経験談をさせてもらったのですが、勉強会が終わってから「あの話、良かったです」と感想を頂き嬉しかったので、差し支えない範囲で共有させていただきます。

叱る効果 〜先行研究から〜

その前に、「叱る」について考えてみます。

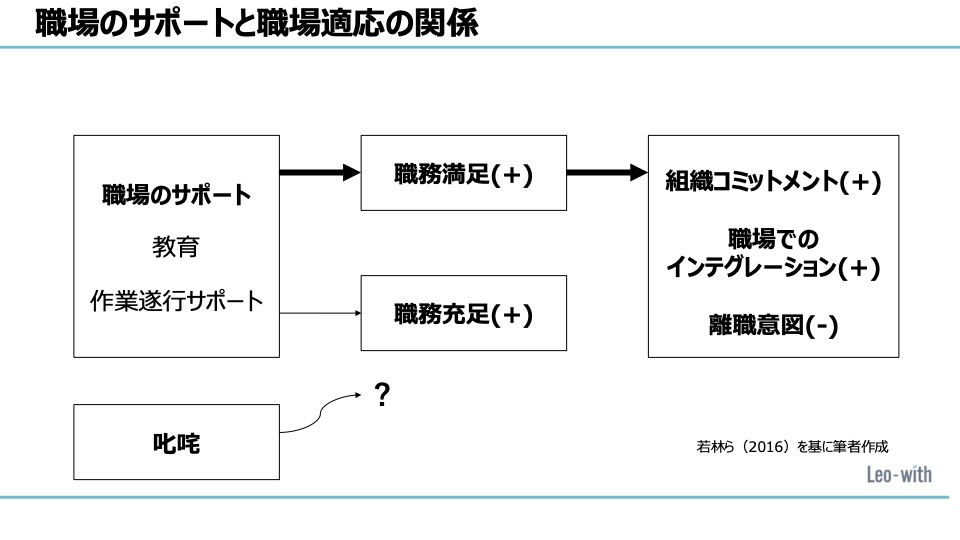

知的障害のある従業員へのサポートと職場適応についての研究(若林.八重田,2016)では、

・上司や同僚からの『サポート』は、知的障害のある従業員の『職務満足』を高める

・『職務満足』は、『組織のコミットメント』や『職場のインテグレーション(受け入れられている感覚)』『離職意図』に影響する。

と言うことが明らかになっています。

この研究では、『叱咤』の影響についても分析していたのですが、知的障害者を雇用する現場でよく見られる”叱咤的な関わり”の効果はあまりないことが分かりました。

叱る効果 〜現場から〜

でも、「あの時の上司(先輩)の厳しい言葉が、今の自分を作ってくれた」みたいな経験ってないですか?

僕自身、本気で叱ってくれた先輩のおかげで、すんごい成長できたって経験があります。

一方で、同じように厳しい言葉でも、すごくやる気を削がれたり、嫌な思いしか残らなかったりしたこともあります。

「叱る」が効果的に働く場面と、そうじゃない場面があるということです。

そして、そうじゃない場面の方が感覚的には多い気がします。

この差はなんなのでしょうか。

そこでふと、かつての経験談を思い出し、お伝えしたのでした。

教育現場での経験

教員1年目に指導教官をしてくださった先生が、よく僕に教えてくれたのが、「報いて終われ」という言葉でした。

「汐中さんはよく気が付く。だから、注意もできるし、叱ることもできる。

だけど、叱ったからには、できるようになるまで責任もたないと。

私は『叱る』ことよりも、『報いて終わる』ことこそが、教員の仕事だと思う」

20年以上前に教えてもらったことですが、いまだによく覚えていますし、本当に大切なことを教えてくださったなと、感謝しています。

そして、新人の僕の拙い指導を尊重してくれながら諭してくれる優しさも、今になってよくわかります。

先生は「時間かかってもいいから、一緒にその子の課題に取り組んで、最後は褒めよう」ということが言いたかったのだったのでしょう。

どうすれば「叱る」が響くのか

これは、大人が相手でも同じことが言えると思っています。

我々は兎角、人の「できないこと」に目がいきがちです。

そして、人の「できないこと」を見つけるのって、意外と簡単です。

でも言われた方はグサッときます。

そしてそのグサッときたものが、ただのマウンティングだったのか、それとも真剣に伝えてくれていたのかは、その後の言った側の行動で判断されます。

「叱る」が相手に響かないとよく伺いますが、その差は”言った側”が「報いて終わる」を意識できているかの差なんじゃないかなと思っています。

「企業と教育現場は違う」と承知しつつも、何かのご参考になればと思い出話を得意の笑いを交えながらお話しさせてもらったら、「『報いて終わる』の話が良かった」との感想を何人かから頂き、改めて先生に感謝をした次第でした。

ありがとうございました。

コメント