ポジティブ感情への共感と主観的幸福感の関係/文献調べ25-24

障がい者雇用現場において、同僚からの支援や配慮は、障害のあるメンバーの受容感や安心感など、組織へのコミットメントを高めると感じます。

支援や配慮を「向社会的行動」に置き換えてみると、きっかけとなる「相手への共感」が重要であり、これまでの「文献調べ」において各種文献から考えています。

今回は「ポジティブ感情」にフォーカスして『親切の強みとポジティブ感情への共感が主観的幸福感に及ぼす影響』(小國・大竹,2017)を抜書きしながら考えてみます。

・強みは、思考、感情、行動に反映されるポジティブな特性(Park et al., 2004)

・日常生活で強みを活用することは人々のウェルビーイングを高める(Seligman et al., 2005)

・強みの中でも親切の強みは特に重要

・親切行動の背景には、他者の感情を理解し、共感することが関連している(Barton-Cohen&Wheelwright,2004)

・ポジティブな感情への共感は、他者により良い経験をしてほしいとう接近良級と関連していることから、親切行動を促進する要因の一つとなっていることが示唆される

研究の方法

・249名の大学生への質問調査

結果

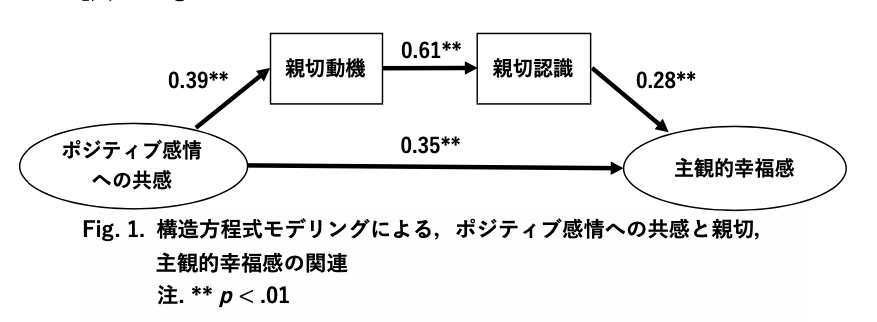

・親切動機(親切行動を行いたいという動機)や親切認識(親切行動を行なっているという認識)はポジティブ感情への共感や主観的幸福感と中程度の正の相関

・ポジティブ感情への共感は主観的幸福感と中程度の相関

・Telle & Pfister (2016) の仮説モデル(下図)は概ね支持された

考察

・ポジティブな共感は直接的に主観的幸福感に影響を及ぼす

・親切動機と親切認識を介して主観的幸福感に影響を及ぼす

所感

短くまとめましたが、非常に示唆に富んだ結果だったと思います。本研究は大学生を対象とした調査でしたが、障がい者雇用現場への応用も可能なように感じます。

共感のしやすさの個人差はあると思いますが、障がい者のポジティブな感情の表出と、それへの共感が親切および行為者の幸福を喚起させる可能性があるのではと考えます。

であるなら、職場内で「ポジティブ共有」といった対話の設計が、よりサポーティブな職場づくりにつながるのではないかと思います。

コメント