感謝と称賛は、障害者雇用現場に必要なのか①/文献調べ25-17

『感謝と称賛 人と組織をつなぐ関係性の科学 (正木郁太郎,東京大学出版会 2024)』を抜書きしながら、何回かに分けて、障害者雇用現場での「感謝と称賛」の必要性や応用について考えてみます。

(第1章〜第4章の抜書き)

・テーマは「職場で感謝や称賛を交わすことは、なぜ、どのように重要か」である

・縄田他(2015)は挨拶や声かけなどのインフォーマルなものを含む多様なコミュニケーションがチームワークを強め、パフォーマンスを高めることを実証的に示している。

・「感謝」を交わすことがメンバーの自発的な行動につながることを示した研究もある(Sun et al., 2019)

現代の組織課題

・ダイバーシティ向上がインフォーマルなコミュニケーションや、それを通じてもたらされる集団の一体感やチームワークの妨げとなる可能性(van Knippenberg & Schippers,2007)

・テレワークはコミュニケーションに対してマイナスの影響を及ぼしやすい

感謝と称賛の意義

・失われがちだが重要な「ポジティブなコミュニケーション」に注目し、「感謝」「称賛」の二つに絞って議論

・感謝とは、

自分が誰かから恩恵を受けた際に、相手に対して自分が感じたありがたいと言う気持ちを表現すること

・称賛とは、

誰かが卓越した、または期待を超えた成果を発揮した際などにそれを素直に認め、「ほめる」こと

・感謝の感情や行動には、

(1)人のウェルビーイング(幸福感)の向上につながる(2)利他性や助け合いを促す(3)人と人の関係性やつながりを円滑にする、といった社会を維持するために重要な機能があるとされている(Locklear et al., 2023)

・称賛(ないしポジティブフィードバック)は、

(1)集団や社会の規範(望ましい価値観)(2)称賛を受けた側から称賛を表した相手に対する信頼を強めたり規範を浸透される(3)成長満足感を高める など、社会や集団を円滑に運営する上での様々なポジティブな効果を持つとされる(Dasborough et al., 2020)

感謝の機能

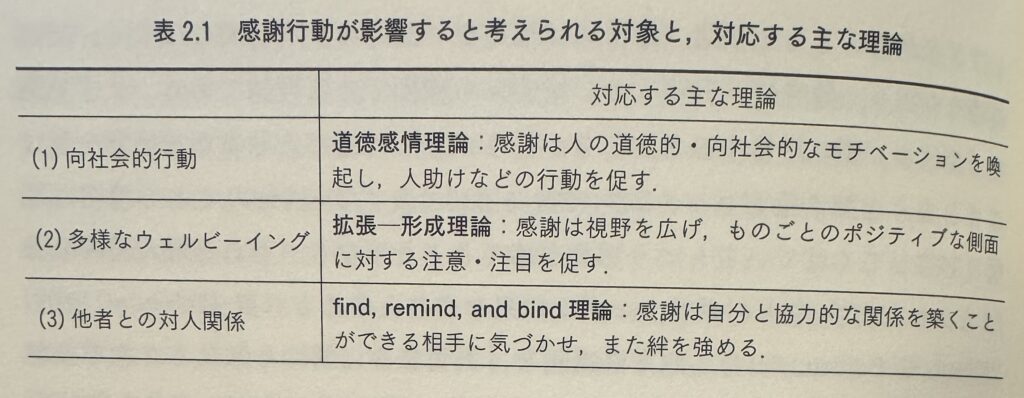

・感謝行動が影響を与える「対象」という点から対応する理論を分類

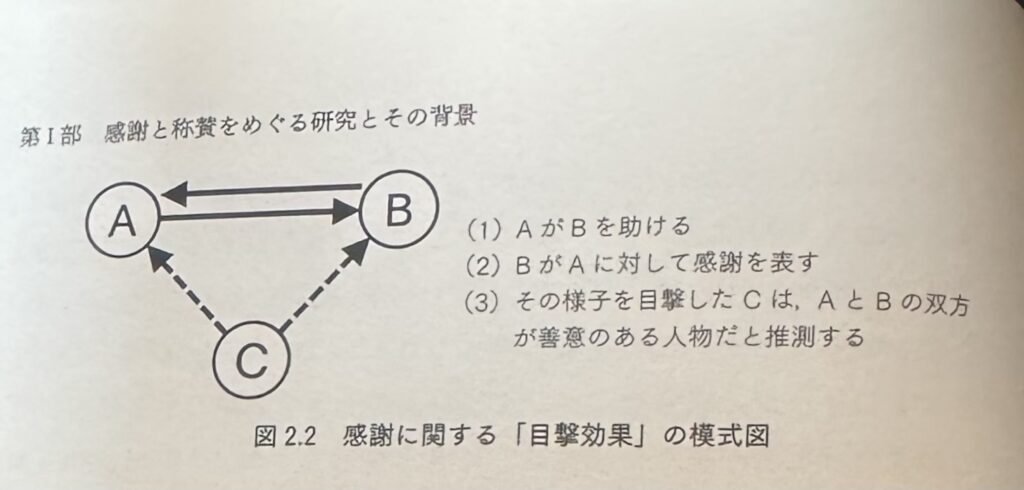

・感謝は二者間の助け合いを促す他、第三者を巻き込むことによって、集団や社会、対人的なネットワーク内での円滑な協力関係を実現する重要な感情および行動だと考えられている

・ある集団内で共有された感謝の感情や行動を「集合的感謝(collective gratitude)」(Fehr et al., 2017)

・三つの研究群から得られた様々な「称賛(ポジティブフィードバックを含む)」の定義や特徴(下図)

「称賛」は(1)対象者の優れた点や行動に対して生じるもの(2)相手に対するポジティブな感情や評価、または相手によいところなどを伝える行為(3)自己改善や組織愛着の向上など、称賛された側にとってよい効果を生む可能性が期待されている(4)称賛を表した側に対してもポジティブな効果が生じうる点で、感謝と似た特徴を持つ

本書における感謝と称賛の定義

・端的に定義するなら、感謝は「ありがとう」称賛は「すごい」「すばらしい」

・感謝の定義は「自分が他者から何らかの利益や恩恵を受けた際に、利益を提供した人に対して抱く肯定的な感情や、それを表すコミュニケーション」

・称賛の定義は「他者の優秀さや卓越、望ましい態度や行動を見聞きした際に抱く、ポジティブな主観的評価を伴う感情と、それを表すコミュニケーションのこと」

所感

ここまで読んだ所感です。

以前の記事でも正木先生の研究について触れました。

この時は「称賛」は「感謝」に内包されていると捉えていましたし、「称賛」に関する研究が「感謝」に比べて少ないところからも、厳密に区別する意味はあまりないと思っていました。

しかし、本書ではあえて「厳密」に区別しているのが特徴であり、面白いところです。(今回の抜書きは、共通点のみを扱いました)

感謝も称賛も、言葉が交わされた2社間だけでなく、第3者も巻き込んだ好影響が考えられます。先行研究を「職場」に応用できるのかなど、5章以降も次回から読み進めます。

コメント