日本型ダイバーシティマネジメントから考える障害者マネジメント/文献調べ25−11

閻 亜光(YAN YAGUANG)氏の「日本型ダイバーシティマネジメント 日本企業が歩む性的マイノリティとの共創の道」(晃洋書房、2024)には、障害者雇用のヒントが多くあることに気づきます。

本書を参考に考察していきます。

当事者理解

「当事者を十分に理解していない」という点は、障害者雇用でも頻繁に見られるものです。特に日本企業は目で見え表層的な違いに目を向がちですが、ダイバーシティマネジメントにおいては、その人がもっている特有の経験や感覚や思考や価値観といった「深層的」な違いに目を向けていく必要があります。

これはすなわち当事者理解=個の理解の必要性を言及していることになります。

同書でも

・日本企業の認識が滞っている原因として、日本の集団主義のような文化特性はダイバーシティ議論を同質性レベルにさせている(有村、2008)

・日本企業では「個」のアイデンティティを尊重することがそれほど普及していないため、「個」のニーズに柔軟に対応し、ダイバーシティ・マネジメントの対象が持つマイノリティ側面を認め、個人が持つ性的指向や性自認を尊重することを提案したい

と紹介されています。

「障害者」を一括りにしているという現場課題や当事者からの声は、文化特性にもあるのだと感じます。

平等という言葉

上記と類似していますが、「平等」という言葉で、制度や働き方などを「一律」に設けようとする風潮があります。

マイノリティへの配慮は、非マイノリティへの不満に直結するという不安や、そもそもが「平等」そのものに価値を抱くことも文化としてあるように思います。

しかし、必要なのは「公平」という視点であり、個々それぞれが自分の能力を発揮できるように、柔軟に環境を整えることが求められています。

個人的要因と組織的要因

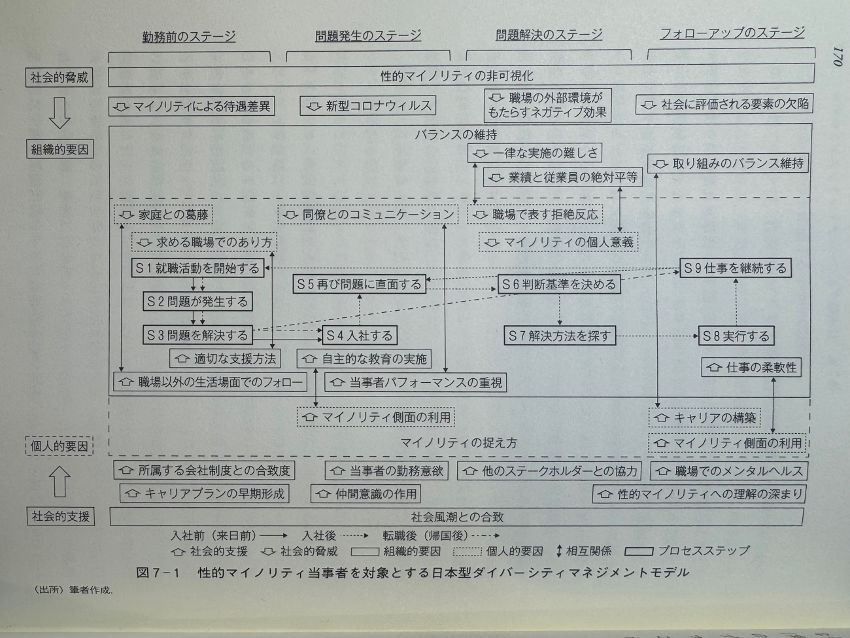

本書で指摘されている「個人的要因」と「組織的要因」を捉えることは、障害者雇用においても必要です。

個人的要因としては「同僚とのコミュニケーション」「勤労意欲」があり

組織的要因としては「教育の実施」「当事者パフォーマンスの重視」「仲間意識」

などがあり、これらをバランスよく見ていく必要があります。

まとめ

日本の障害者雇用に求められるのは、「形式的な配慮」ではなく、個の尊重と相互理解に基づく実質的なマネジメントです。

本書で得られた知見や著者が提案したモデルのように、障害者雇用にもフィットしたマネジメントモデルを構築していけたらと思います。

ーーー

本書からの抜き書き(目に留まった・心に残った箇所)

・組織的要因に関する検討では「性的マイノリティ当事者のことを十分に理解していない」といった組織側の共通難点

・「性的マイノリティ当事者の内部問題が複雑である」といった個人側の共通難点

・日本はアメリカに比べ、ダイバーシティ・マネジメント研究自体が数少なく、日本特有の問題となる労働力不足及び男女格差の観点からの多様な人々の活用に適した効果的な理論構築が必要だと示唆(辺見、2017)

・日本企業の認識が滞っている原因として、日本の集団主義のような文化特性はダイバーシティ議論を同質性レベルにさせている(有村、2008)

・日本企業では「個」のアイデンティティを尊重することがそれほど普及していないため、「個」のニーズに柔軟に対応し、ダイバーシティ・マネジメントの対象が持つマイノリティ側面を認め、個人が持つ性的指向や性自認を尊重することを提案したい

・既存のダイバーシティ・マネジメントモデルには、全ての対象に共通する含意がある。それにより本来異なる対象者にそれぞれのモデルを構築するべきだが「平等」を追求するため、ダイバーシティ・マネジメントの内容は同質化になってしまった

・Agars&Kotteke(2002)が提案したベースとなるモデルに「組織的要因」及び「個人的要因」があり、各ステージにおいて「トップマネジメントの施策」や「従業員の役割モデル」といった要素が確認できる

・多様性の理解が含まれる人材の登用や事業組織体制の選定、多様性の確保などのような管理内容は、人的資源管理に実効性がある(中村、2022)

・組織要因として「適切な支援方法」を実施すると、ポジティブな効果が生まれる

・「職場以外の生活場面でのフォロー」が存在し、当事者が抱えている「家族との葛藤」を解決することができる。(例:同性パートナーシップ制度)

・問題発生のステージでは、「自主的な教育の実施」と「当事者パフォーマンスの重視」が組織的要因として挙げられる

・個人的要因として「同僚とのコミュニケーション」と「マイノリティ側面の利用」が含まれる

・自主的な教育が実施されることにより、同僚とのコミュニケーションは向上することにつながる可能性がある

・「当事者の勤労意欲」と「仲間意識の作用」という二つの「社会的支援」が発見できた

・当事者は所属する企業での勤務意欲があるからこそ、企業側は問題を解決しようとすると考えられる

・職場で関わる多くの関係者は「自分」のことを理解してくれるかといった判断基準で、仲間意識が作用すると考えられる

・フォローアップステージでは、社会的支援として「職場でのメンタルヘルス」と「性的マイノリティへの理解の深まり」が挙げられる

・勤務先に対するネガティブな感情や労働意欲の改善がされる場合、転職もしくは新たな問題に直面するといったステップに突入するまでの期間が長くなる、もしくは突入しない可能性もある

・求職者が求めているものが企業の制度と一致している場合、該当企業への好感度や、入社する意欲は向上する

コメント