障害のある人が選ぶ会社とは

(この記事は、2024年12月2日に更新されました)

近年、障害者の採用においては「超売り手市場」で、今後もその傾向は続くことが予想されています。

理由として

- 法定雇用率が2025年までに段階的に引き上げられる

- 少子高齢化による人材不足を障害のある方の活躍により補える

- 大企業を中心にDE&Iの社内推進が加速している

- 「障害」の社会的認知度が高まることで手帳を保有する「障害者」の方が相対的に増加していること

などが挙げられます。

採用市場においても「より自社にあった人材」の取り合いが起きていると考えられます。

では、障害があり、かつ求職されている人たちは、「どんな人たち」で「何を希望して」就職・転職活動を進めているのでしょうか。

企業からすると「ターゲットニーズ」を把握することは採用活動を行う上での第一歩です。

今回は「障害のある求職者が求める労働条件」について考えていきます。

言い換えると「障害者に選ばれる会社」を知ることになります。

求職者の推移

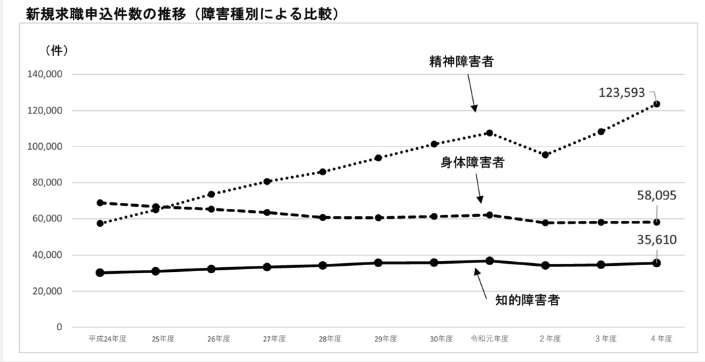

これまで厚労省が発表した「令和4年度の障がい者の職業紹介状況」にある「新規求職申込件数の推移(障害種別による比較)を見てみると、「身体障害者」「知的障害者」は横ばいである一方で、「精神障害者」の方の申込が増加しているのが見て取れます。

企業側も、これまで「身体障害」の方を中心に採用をしたけれど「知的障害」や「精神障害」の方々の採用へと舵を切る(切らざるをえない)必要が出てきています。

理由の1つが、「身体障害」の方々の高齢化です。本調査でも「身体障害」の求職者の方々の平均年齢は50歳を超えています。一方で「知的障害」「精神障害」の方々は30代前後です。

実際、現在「身体障害」の方に活躍してもらっている企業の多くで、その方たちの定年退職が見えてきているのが現状ではないでしょうか。

そうなると新たな方の採用を考えるのですが、「人がいない」のです。

障害者雇用に対する課題意識の高まりにより法定雇用率を達成する企業も増えてきていますし、雇用すべき対象企業も増えています。

採用の方向性として「これまで特例子会社で障害者の方を雇ってきたけど、本体でも雇わないとDE&Iにはならないよな」と考える企業も出てきています。

そして「身体障害の方を雇いたいけど、市場にいない」ということになるのです。

他方、2018年から「精神障害(発達障害)」の方も雇用義務の対象となり、「精神障害」の方の求職者数の増加を相まって、「精神障害」の方々の新たな雇用を検討する企業が増えているのです。

障害のある求職者の実態

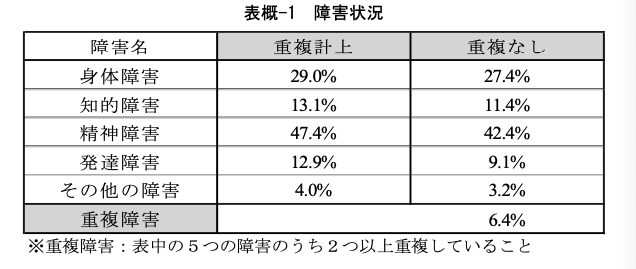

ここでは「障害のある求職者の実態等に関する調査研究」(障害者職業総合センター,2020)から、大きく3つの観点で「障害のある方の実態」について考えていきます。

【調査の概要】

・全国のハローワーク417ヶ所から障害のある求職者、4,962名の調査データ

・障害の状況

これらの方々を対象に、障害の開示や必要な合理的配慮、就職にあたって重視する労働条件等をきいていったものです。

※事業所の課題認識等を明らかにするために「平成30年度障害者雇用実態調査データ」の二次分析と考察も行っています。

1.離職防止配慮

求職者の方々は、何らかの理由があって前の職場を離れています。

ご自身の病気の進行等も理由にあげられるでしょうが、「こういった配慮があったら、離職しなかったかも」というものもあります。

企業側からすると、「配慮があれば離職しなかった」という声の中身を捉えて、合理的配慮として提供できれば「離職防止」になりえます。

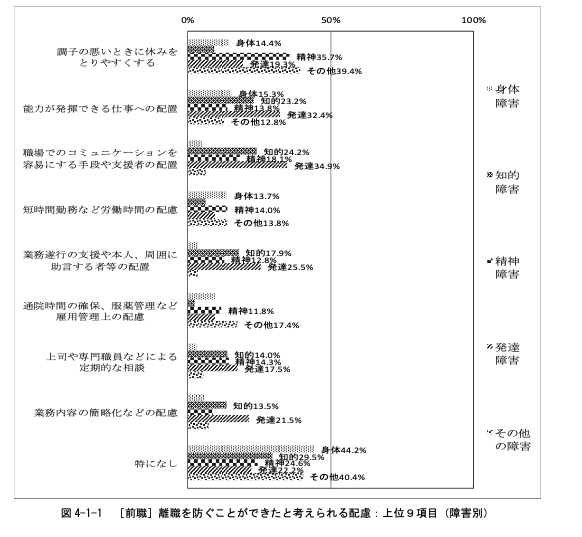

本研究において、障害種別にみた特徴として

- 身体障害は、特になしが半数近くを占め、具体的な配慮項目は全体的に少ないが、その中で仕事内容と不調時の対応、労働時間が比較的多い。

- 知的障害は、コミュニケーションや仕事内容、業務遂行などが多い。

- 精神障害は、不調時の対応が最も多く、次いでコミュニケーションや社内相談、労働時間などが多い。

- 発達障害は、コミュニケーションや仕事内容、業務遂行などが多い。

- その他の障害は、約4割を占める特になしを除くと、不調時の対応が最も多く、次いで通院・服薬が 多い。

と示されてます。

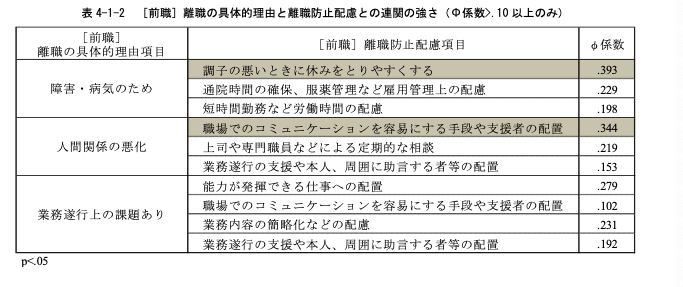

「離職理由」と「離職防止考慮項目」との関連を分析した結果は以下の通りです。

「離職理由」は大きく分けて、

- 「障害・病気のため」

- 「人間関係の悪化」

- 「業務遂行上の課題あり」

の3つです。

また、障害のある人が「障害・病気のため」で離職したけど、もし「調子の悪い時に休みをとりやすくする体制」があれば、離職しなくてすんだかも、という「理由どうしの関連」を示すものもありました。

同様に「人間関係の悪化」では「職場でのコミュニケーションを容易にする手段や支援者の配置」との関連が強いです。

2.就職にあたって重視する労働条件と就職を決めた理由との関係

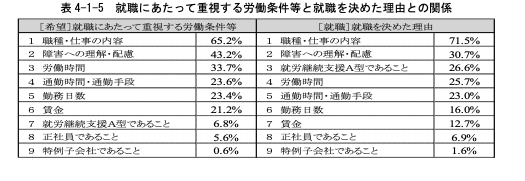

求職者全体に「重視する労働条件等」を聞き、さらに就職が決まった際の「決め手」も聞いてみたのが下記です。

上位2つをみると、求職中も「職種・仕事の内容」「障害への理解・配慮」を重視して、ここで働きたい!と決めた理由もその2つが大きかったことが挙げられます。

特に「職種・仕事の内容」は7割を超えています。

これは企業側にすると「業務創出」「人財要件定義」の重要性も物語っているのではないでしょうか。

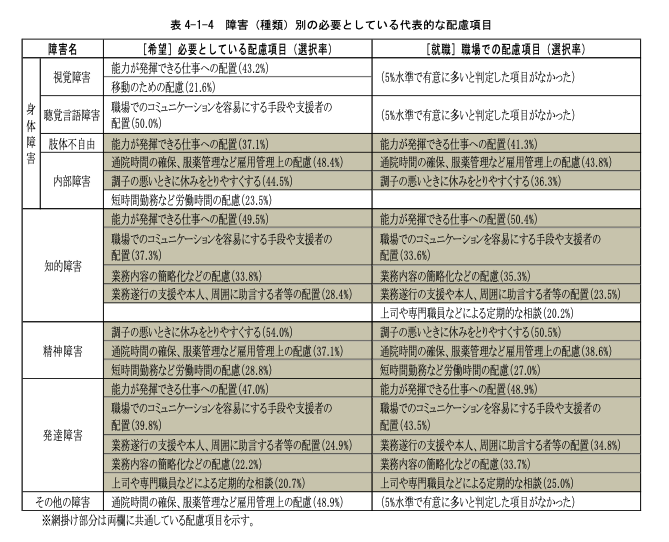

3.障害別の必要としている配慮

障害によって配慮を要する場面や内容は異なることを下記の表が示しています。

ただし、これらに関して本研究では

就職にあたって必要としている配慮項目と就職後に得られている配慮項目との連関の強さを分析した結果、障害のある求職者全体では「調子の悪いときに休みをとりやすくする」のみが中程度の連関を認めたが、それ以外の主な配慮項目は全体的に弱い連関を認めたにすぎず、必要としている配慮と就 職後に得られている職場での配慮との関連が強いとはいえない結果となった。

とあります。

調査結果をそのまま職場での配慮に適応するのは早計ですが、傾向を掴むという意味では価値ある結果だと思います。

「休みやすい制度・雰囲気」というのは、障害のあるなし関係ないのではないでしょうか。育児や介護、リフレッシュなど「休みたい時に使える年次休暇」の充実が求められています。

「身体障害」の方の採用を継続検討する企業も多くあると思います。

「休みのとりやすさ」を選考段階でアピールできれば、「この企業は障害者への配慮をわかってくれているな」と思ってもらえるはずです。

一方、今後さらに採用が増えていくであろう「精神障害(発達障害)」の方への配慮としては「支援者の配置」が求められています。

精神障害の方の採用と同時に、社内で「キーパーソン」の選定・配置をされる企業がありますが、積極的な取り組みは定着率の高さにもつながると考えます。

まとめ

企業としては、障害者の採用を進める一方で、せっかく採用した方達が離職しないよう配慮していく必要があります。

その上で、本人へのヒアリングももちろん必要ですが、環境整備や社内理解に関して「仮説」を立てながらゴリゴリと進めていく必要もあります。

その際にこういった調査結果は非常に有用ではないかなと思います。

「キーパーソンの配置」というのは今後も求められると思います。

誰をキーパーソンとするのか、どう社内理解を進めるか、キーパーソン本人に対して会社からできる支援はなにか、といった「周囲の体制」を戦略的に固めていくことも大切です。

※本研究では福祉的就労を考えていらっしゃる方も一定数含まれており、本来は「企業」ではなく「事業者」等の表記がふさわしいと思いますが、表現の簡略化のため「企業」としました。ご了承ください。

(参考)https://www.nivr.jeed.go.jp/research/report/houkoku/houkoku153.html

コメント