障害者雇用の支援者育成の課題とは/文献調べ25−41

企業の障害者雇用を支援していると、さまざまな課題を窺い知りますが、このところよく伺うのが「支援者の育成」という課題です。

例えば特例子会社においては、精神・発達障害や知的障害のある人たちのサポートや指導を担う担当者がいらっしゃいます。そう言った方々の多くは、元々は別の職域でご活躍された後、異動や再雇用を機に障がい者のサポートを担うことになったという背景があります。

かつてのフィールドにおいてはベテラン社員で知見も経験も豊富だったと思いますが、障害者指導については基礎的な知識も経験もない方がほとんどです。

「障害を個性と捉えて、能力を発揮させる」

には、障がい者自身への指導・教育も重要ですが、支援者の育成も急務です。

今回は、文教学院大学の松為 信雄先生の論文「障がい者の雇用にむけた支援者の育成」(2013)を抜書きしながら、支援者の育成について考えます。

(・は抜書き箇所。それ以外は私のつぶやきです)

問題提起

・障害のある人の雇用を支援する人材は、講義では医療・保健・福祉・教育などの多くの専門職が関与。労働分野に限っていうと、障がい者職業カウンセラー、職場適応援助者、就業支援担当者、就労支援員、ハローワーク職員など。

・こうした人材のほとんどは、在学時の卒前教育において、障害者雇用に関する知識やスキルを学ぶことはなく、まして、その学問的基盤となる職業リアビリテーション学に触れる機会すらない

と冒頭のサマリで問題提起されています。

・現場と課題および望ましい人材育成のあり方について検討

するのが、本論文の目的です。

雇用支援を支える人材の現状と課題

・雇用に関する知識・技術の修得は、すべて、卒後教育に委ねられている

私自身も教育学部出身ですが、特別支援教育や児童心理学については学んだ一方で、雇用に関する知識・技術などは確かに現場で学ぶことが多いのはその通りだと感じます。

望ましい人材育成のありかた

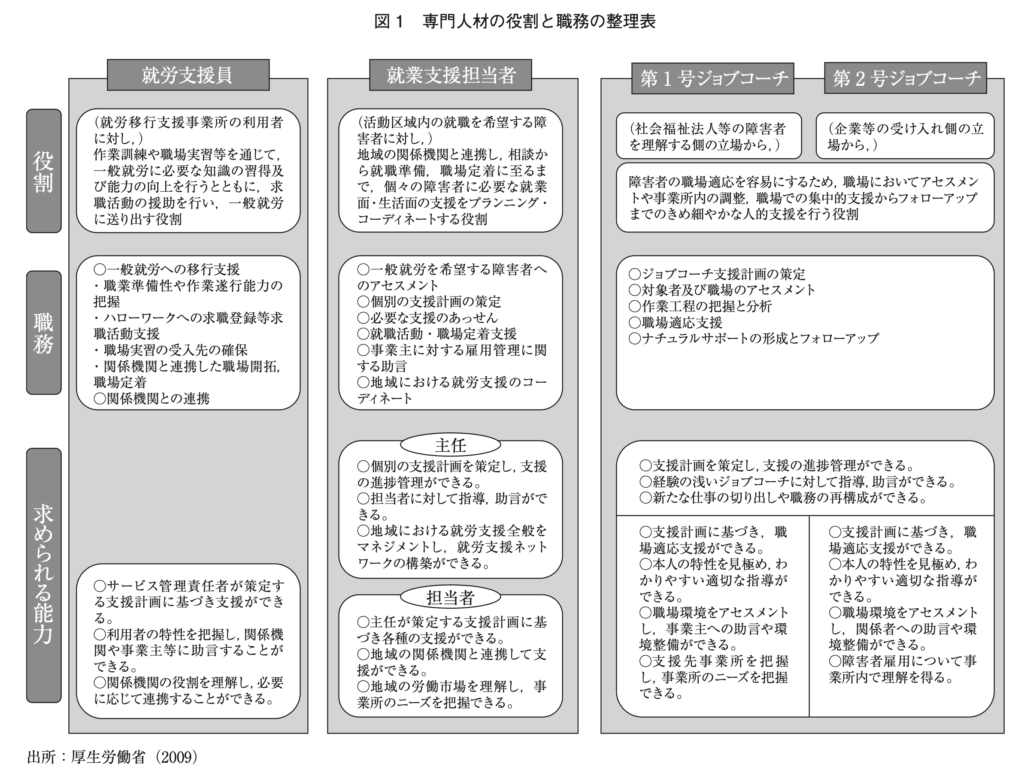

この論文では、4職種(1号・2号ジョブコーチ(本論文が書かれたのが制度改正前なので、旧称で表記されています)、就業支援担当者、就労支援員)について言及しています。これらの方々へのアンケート調査とヒアリング結果を整理すると、必要とされる知識・スキルについては

①専門分野を横断して共通の基礎的知識・スキル

②職務や専門分野の特性に応じた付加的知識・スキル

があったとのことです。それぞれについて概観しましょう。

基礎的知識・スキル

①就労支援の基礎的知識と理念:障害者が働くということ、リハビリ、ケアマネなどと自らの役割

②就労支援に関する制度:障害者雇用の現状と施策の経緯、関係法規の基礎知識

③関係機関の役割・連携

④企業の障がい者雇用の実際:企業経営の基本と、企業の視点、雇用管理など

⑤就労支援の実際:支援機関の見学、ケーススタディ

また、前提として、対人援助の業務を担う人材としての以下の知識・スキルが不可欠とも述べられています

- 支援者としての自己理解

- カウンセリングスキル

- コミュニケーションスキル

①〜⑤についての基礎知識は、専門家として絶対的に必要なことだと思います。一方で、支援の対象が障がい者だからか、④企業側の視点が抜けがちになります。障害者雇用という働き方を考えたる中で、支援対象者が属する企業の経営理念や育成の視点などの独自性にも敏感になる必要があるということでしょう。

付加的知識・スキル

・それぞれの人材が所属する組織での役割遂行と不可分の関係

・企業での雇用と職場定着を目指す支援には、企業文化を知りそこでの役割行動のあり方について理解することの重要性を強調

ジョブコーチでも、職業センターに配置されているのか、企業に在籍しているのかによって、役割は変わってきます。所属する組織での役割について考えることは、支援者としてではなく、社会人として必要な知識でしょう。

また、企業文化を知った上での行動というのは、先ほども触れた通り、企業での雇用という働き方を考えるとまさにその通りだと思います。

人材育成に向けた今後の課題

最後に、本論文で示された今後の課題について抜書きしてみます。

基礎的知識・スキルの普及

・人はその発達の過程で障害を受けることによって、多様な経験が制約されることになる。それが失敗経験の繰り返しとなり、否定的な自己概念を形成しがちになり、やがては、働くことの意義を含めた基礎的知識や能力が未熟なままに労働市場に参入することに。

・将来的に予測される事態を避けるための支援をすることが求められる

・言い換えると、成人期の活動を見越したキャリア教育的な支援

・その実践のためには、雇用支援に関する「基礎的知識・スキル」について習得し、さまざまな機会を捉えて障害のある日に活用することが望ましい。

キャリア形成を踏まえた育成

・支援人材のキャリアが、体系的な研修カリキュラムと一体的になって見通すことができる体制を整える

処遇等のあり方

・処遇の改善

・将来的に専門職としての公的な資格認証の制度を導入することも考えられる

大学教育における取り組み

・高等教育の場にあって障害者の雇用に関する専門知識・スキルを体系的に習得できるようにすることが望まれる

所感

私自身が、小学校教員から特別支援学校に配属された際、基礎的な知識やスキルの乏しさにとても苦労した記憶があります。初任者であれば受け入れられそうな現実が、ある程度の年数を教員として積み重ねたちっぽうけな矜持が邪魔をして、上手く指導ができないもどかしさに、自信をなくしもしました。(ちなみに、そういった方々の教科書になればと思ったのが、本を書いたきっかけでもあります)

本論文では、ジョブコーチなど、支援を専門とする人材の育成について触れられていますが、企業には自身の業務と障害のある同僚のサポートを兼務されている方もいらっしゃいます。

そう言った方々の”忙しさ”の中で、どう学びを深めていけばいいのかを日々考えていましたが、本論文での基礎的と付加的という分類や、その中身について窺い知ることができ、とても勉強になりました。

ありがとうございました。

コメント