障害者雇用におけるイノベーションを考える③/文献調べ25-46

前回に続いて、「障害から始まるイノベーション」田中真理・横田晋務(2023,北王路書房)を抜書きしながら、障害者雇用におけるイノベーションを模索していきます。今回は「精神障害」の社会的バリアの節を抜き書きさせてもらいながら、考察します。

(・が抜き出し部分。それ以外は私の所感)

○社会的バリアについて

日常生活上のバリア

・精神疾患へのスティグマ(Stigma:日本語では、差別や偏見の意味で用いられることが多い)が根強くあり、当事者の援助希求や受療行動を妨げるなど、精神疾患の予防や回復に大きな影響を与えることが知られている

・スティグマは大きく3つの要素。知識不足(無知)、態度(偏見)、行動(差別)に分かれ、誤った情報や固定観念をもって同調する、精神疾患をもつ人を恐れたり怒ったりするなどの否定的な反応を示すことがみられる

修学・就労上のバリア

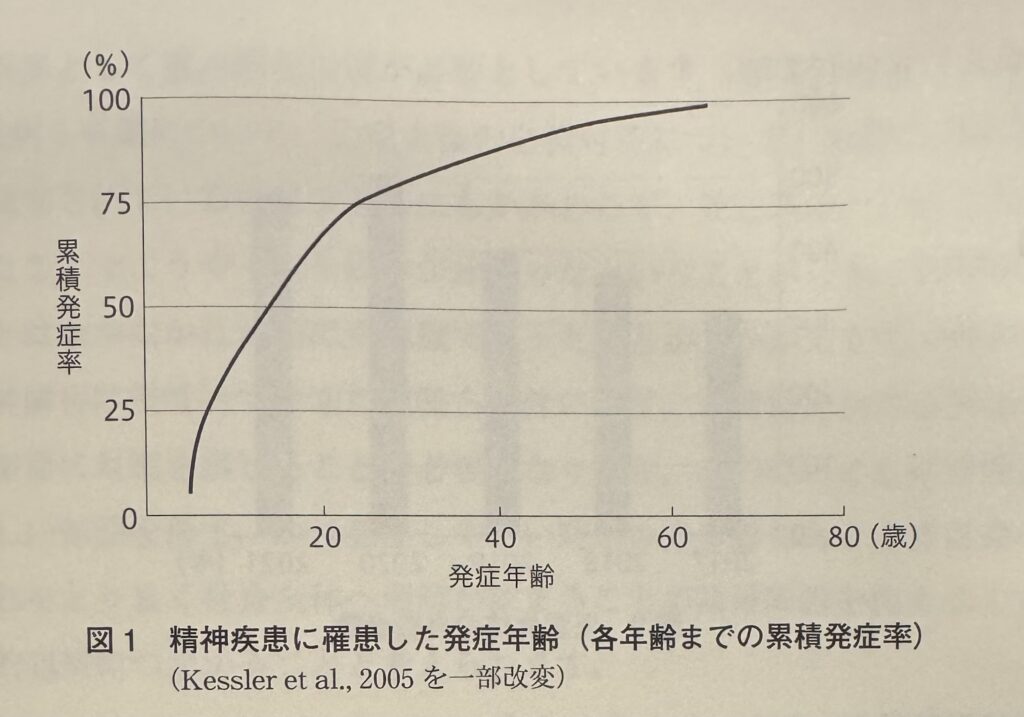

・精神疾患の好発年齢が10-20代の若者

・精神疾患に罹患した成人は、その半数が10代半ばまでに発症しており、4分の3が20代半ばまでにはっしょうしていると報告(Kessler et al., 2005;2007)

・元々コミュニケーションが苦手とされる自閉スペクトラム症などの発達障害の子たちは異質と思われてしまう

・子どもから大人に向けての心身が急激に変化・成長する時期には人間関係やコミュニケーションも変化。その流れに乗り切れない場合には孤立を深める

・精神疾患を発症してから受診に至るまでの期間は「DUP」と言われるが、なかなか受診に至らない状況はデータとしても報告

・治療につながるまでの長期間に、眠れない、イライラが続く、、、状態悪化してから治療を進めることで治療期間が長くなり、学業から長く離脱することも最終的に人間関係を損なうなどさまざまな影響

・DUPが短いほど精神障害の予後も良好

・精神疾患における正しい知識を得て、かつ発症しやすい時期の当事者である若者自身への啓発、それをとりまく社会全体へ理解が深まることが精神障害を抱える人たちへの社会的包摂につながることと考えられる

所感

罹患する年齢が若く、早めの受診の方が予後ということは、学校教育を通して早いうちから教育することが必要だと感じます。発熱した、腹痛がある、怪我をした際の内科や外科への受診はあまり抵抗がないですし、「早く行った方が早く治る」という受診動機も高いと思いますが、心療内科や精神科への受診は同じような感覚で「早く行こう」という動機になりづらいと思われますが、それこそがスティグマの無知や偏見であるんだなと思いました。

コメント