障害理解にも求められる「共感性」を高めるには/文献調べ25-15

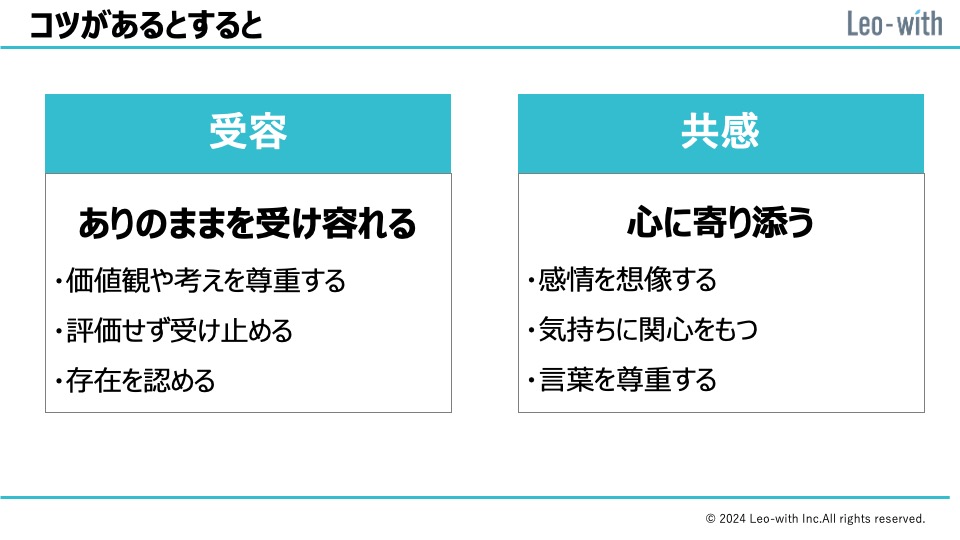

私の見解ではありますが、障害理解に必要なポイントを2つ挙げよと言われたら、「受容」と「共感」だと思います。

※動画で解説しています。

https://youtu.be/MdSZ6e6zHDg

今回は「共感」にスポットを当てつつ、「共感性を高める教育的介入プログラム-介護福祉系の専門学生を対象とした効果検証- (西村ら,2015)」を参考に「共感性を高めるには」について考えていきます。

対人援助・障害理解に必要な「共感性」

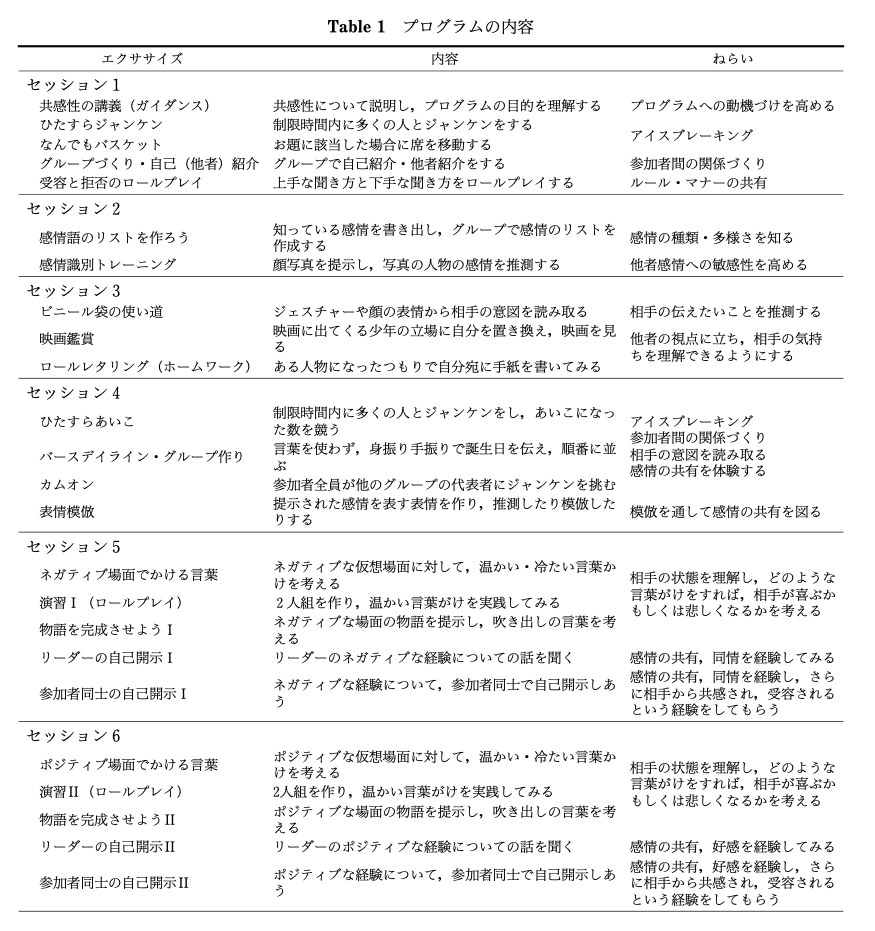

本論文では、介護福祉系専門学校に通う学生を対象に、共感性を高めるプログラムを開発し、効果を検討しています。

対人援助職に求められる能力の一つが共感性だと言われています。(Raynolds & Scott,1999;吉岡,2011)

企業においては、産業医や保健師さん、カウンセラー(産業カウンセラー、臨床心理士・公認心理師)さん、社内向けのキャリアコンサルタントさんなどが、対人援助職に役割を担われていると思います。

また、障害のある従業員に対する支援的役割を担う人(相談員・支援員・サポーター・ジョブコーチ)も、対人援助職に近い立場だと思いますので、同じく「共感性」が求められていると思います。

共感性とは

そもそも共感性とは

他者の経験について、ある個人が抱く反応を扱う1組の構成概念。(Davis,1983)

認知的側面(他者の内面についての推察や想像)と感情的側面(他者の感情状態を同じように経験)から構成

というもののようです。

さらに、共感性は介入によって高めることができる(Reynolds&Scott,1999)ことが明らかになっています。これはつまり「障害理解に必要な『共感性』はトレーニングで高めることができる」という可能性があるということです。

介入

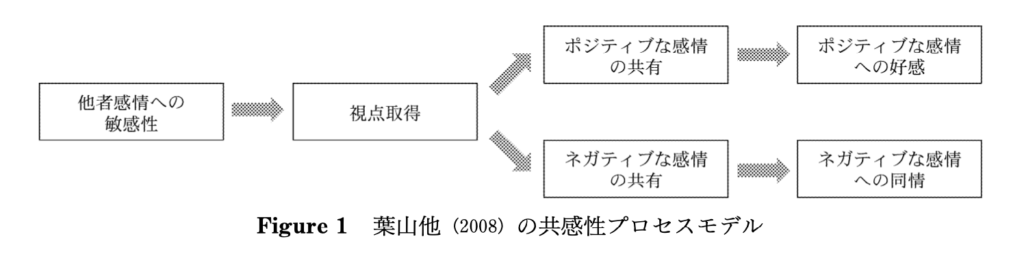

本論文では、共感性の組織化モデル(Davis,1994)を基にした共感性プロセスモデル(葉山ら,2008)を用いて考察し、プログラムを通して共感性・自尊感情・社会的スキル・向社会的行動が高まると予測しました。

結果

共感性は高まったが、自尊感情・社会的スキル・向社会的行動については確認なかったようです。

これまでの研究では、

- 他者のポジティブな感情に対する共感性の促進が、向社会的行動(思いやり行動)につながる(植村ら,2008)

- 他者のポジティブな感情に対する共感性が、攻撃行動の抑制に一定の効果(櫻井ら2011;村上ら,2014)

- 向社会的行動の始まりは、困っている人への気づき(batson,2012;首藤,1994)

といったことが明らかになっているので、本プログラムでは自尊感情・社会的スキル・向社会的行動についての変化は確認できませんでしたが、トレーニングの内容如何では、効果の拡大が期待できます。

一方で、

“個人的苦痛”(他者のネガティブな経験に曝された際に生じる不快や不安などの経験的反応;Davis,1980)や“共感疲労”(患者の重篤な症状やトラウマによってもたらされる援助者の感情消失や無気力、怒りの経験;Joinson,1992)が生じる可能性が高く、バーンアウトや虐待につながる恐れも指摘される

とあり、共感性の強さが支援者側のデメリットとしても働く可能性があります。

これらの低減を目的にした予防的なトレーニングも必要と考えられています。

所感

障害理解に求められる「共感」、支援者の態度として求められる「共感性」は、どちらも障がい者雇用の現場においては必要なものであることは間違いないと思います。

共感性は向社会的行動(広義の配慮)を引き出しますし、それが職場全体に波及すれば「障がい者雇用を起点とした働きやすい職場環境整備」につながるとも考えられます。適切なトレーニングにより、共感性を高めることは、支援者ー被支援者間の関係性構築だけではなく、広く、職場もしくは会社の「働きやすさ」となりえます。

一方で、現場でしばしば囁かれる「支援疲れ」についても予防的な対応が必要ということも改めて感じました。

コメント