精神障害者の職場定着支援/文献調べ25-28

精神障害者の職場定着には何が必要かについて、本人・会社・支援機関の3つの視点で調査・研究された「精神障害者の職場定着支援に関する研究」(山本智津子,2018)から見ていきます。

目的

この論文は、”職場定着支援のあり方を提言すること”を目的としています。

特に、精神障害者の定着支援について会社や支援機関からの支援内容に加えて、本人の努力や工夫について考察し、3方向から追究しているところが非常にわかりやすく勉強になります。

精神・発達障害の方々が雇用義務の対象になってから10年近く経とうとしていますが、ご存知の通り、他の障害種別と比べての近年の雇用数は増加の一途です。

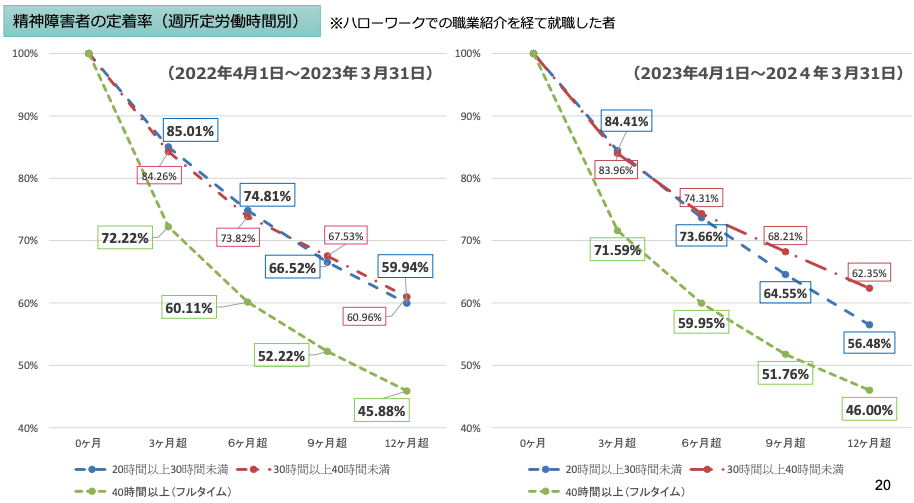

一方で、一般的に言われるのが精神障害者の定着率の低さで、1年後には半数以上が離職するというデータもあります(フルタイム勤務の場合)。

今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会

第6回(R7.6.10) 資料1 より

身体障害者の1年後の定着率が約6割、知的障害者の1年後定着率が約7割と比較しても、低いと言えます。

(30時間未満の短時間勤務であれば、定着率が高い傾向にあります)

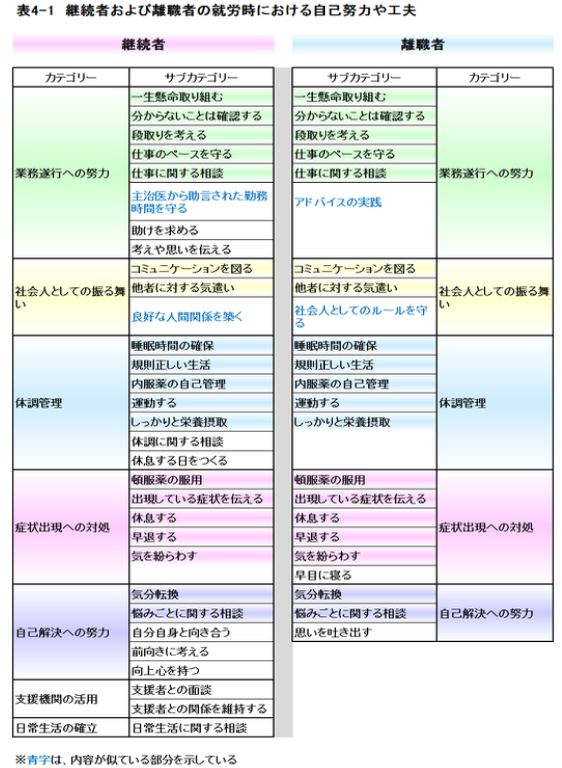

継続者と離職者に分けて調査しているため、何が定着において必要なのかというヒントを与えてくれています。

内容と結果

障害者就業・生活支援センターを利用する継続者(13名)と離職者(8名)と、センター職員、会社の担当者に対して、半構造化面接を用いて「支援の内容」等を調査しています。

ここでは当事者の比較についてのみ取り上げます。

結果として、以下の共通点と相違点が明らかになりました。

「精神障害者の職場定着支援に関する研究」p.78より

共通点としては

・業務遂行への努力、社会人としての振る舞い、体調管理、症状出現への対処、自己解決への努力

でした。

働く上で、職場でのコミュニケーションを図るなど、良好な人間関係を築こうとする努力がみられたようです。

相違点としては、継続者独自の自己努力や工夫として

・支援機関の活用

・日常生活の確立

がみられたようです。

継続者は日常的にセンター職員にたいして相談や面談など、支援機関を活用しています。また利用している社会資源も多少ではありますが、継続者の方が医療機関を含めて複数への支援を求めていたようです。

考察

筆者は総合考察の中で

会社の担当者は精神障害者だからといって特別の扱いや支援を行っておらず、むしろ障害の有無に関係なく同じ会社で働く一社員(仲間)として迎え、ごく普通に当たり前に接していた

分け隔てなく扱ってくれるということは、取りも直さず精神障害者にとって不安解消になり、仕事への責任感や緊張感は勿論のこと、モチベーションを高めることにもつながり、ひいては安心して仕事に打ち込める下地になるのではないかと思われる

と述べています。

これはすごく共感するところです。障害当事者が障害に対する理解を求めたり、必要な支援をするのは、働く上での障壁を取り除くための当事者の工夫であり、特別扱いしてもらいたいというわけではないということを、周囲も理解する必要があるなと普段から感じていていたので、我が意を得たりという思いです。

また、離職者の考察にも

一社員(仲間)としての関わりやメリハリのある関わり等が離職者には認識されていないことが浮き彫りになった

とあり、周囲は気を遣って「障害者」として接しているのかもしれませんが、それが当事者にとっては一体感への阻害になっていた可能性があります。

最後のまとめも秀逸です。

精神障害者だからといって特別扱いするのではなく一社員・一社会人(仲間)として関わる、状況に応じて仕事ぶりを認めることによりやる気を起こさせる、就労者(精神障害者)といつでも・何でも話し合える職場風土とする等、さらには何らかの問題が醸し出される前に、会社と支援する関係機関同士が情報を共有し、早期に対処することが職場定着につながる鍵ではないかと考える

素晴らしい。。ほんとその通りだなと思います。

所感

非常に素敵な論文に出会えたなというのが感想です。

一体感や仲間意識をもてるような関わりというのはとても重要だなと改めて気付かされました。

一方で、障害のない人にとっての障害者とは、学生時代を思い返しても「特別支援学校(養護学校)で別々に過ごしていた人たち」という感覚もあると思います。特別扱いする気はないにしても、これまで関わり方のある種の「当たり前」が、社会人になった途端にくつがえされるという混乱もあるのではないかと思います。

そういった、会社の担当者の視点に立っての支援も必要だと思うので、私のような「企業への支援」という役割の人間もいていいんだなと、我ながらに思った次第です。

素晴らしい論文でした。ありがとうございました。

コメント