発達障害者の採用・定着を考える/文献調べ25-30

Warning: Undefined array key "file" in /home/xs046197/leo-with.com/public_html/wp-includes/media.php on line 1788

発達障害者の採用と定着について、 GREEさんの特例子会社、グリービジネスオペレーションの福田さんが、明星大学発達支援研究センター紀要 (2018 No.13)に寄せられた記事から、重要なポイントを抜書きさせてもらいながら、考察してみます。

採用について

グリービジネスオペレーションさんの在籍社員の内、83.8%が就労移行支援機関経由とのことです。その理由を3つ挙げられています。

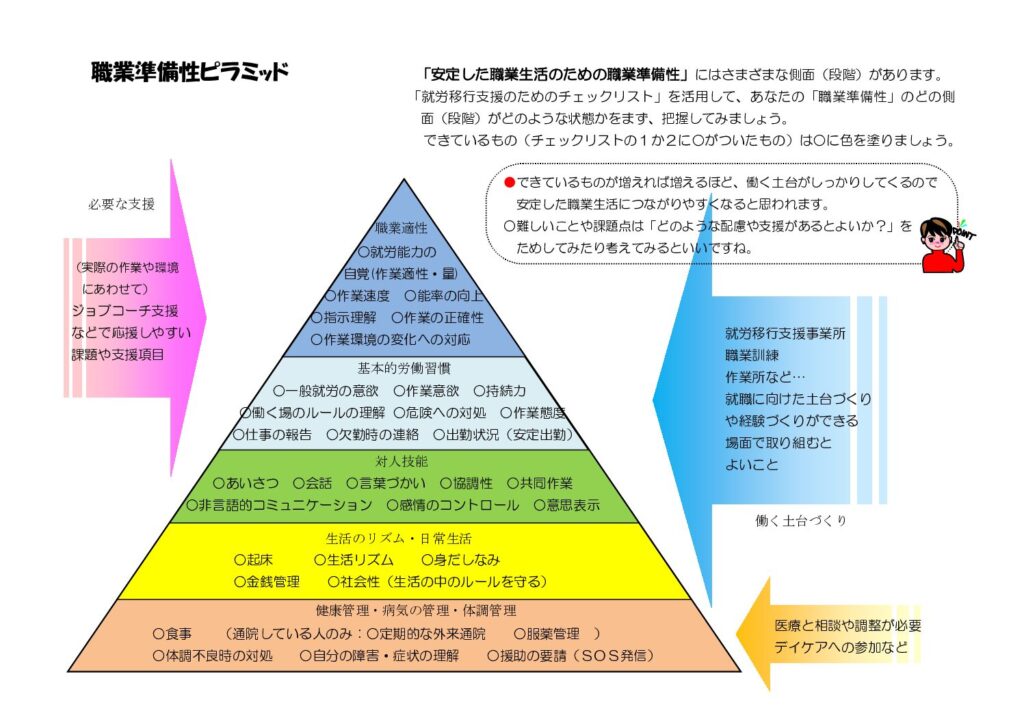

1 就労訓練を受けている。職業準備性ピラミッドで表される、働くためのベースが備わっている

2 就労後も、就労移行支援機関より継続的な定着支援が受けられる

3 仕事だけに限らない生活面での悩みなどが生じた際、就労移行支援機関が社員にとっての相談先の一つとなってくれる

精神・発達障害者の安定就労には、生活面の安定が不可欠です。移行支援で準備性ピラミッドの土台を固めていて、尚且つ就労後も生活面での相談や支援を提供してもらえるとなると、企業側も安心ですよね。

発達障害者を採用する理由

次に、発達障害者の採用理由を4つ挙げられています。

業務親和性_興味分野において情熱や関心を長く持続させる傾向を持つ場合がある。

採用競争力_身体障害、知的障害と比較して精神障害者は、雇用が進んでおらず、買い手市場

早期戦力化_ノウハウを蓄積し、最適な業務アサインさえできれば十分に戦力化できる

定着支援_就労移行支援機関を経由して入社した社員の場合、企業に就労した後も社員や会社の相談先となり、適切なサポートを提供する就労支援機関や生活支援機関があり、そのネットワークを活用できる

業務のマッチングがうまくいくと、十分に戦力となり得ることというのは、裏を返すと「ルーチン業務」にはマッチしないケースがあるということでしょう。

障害者雇用=業務切り出し、というイメージが定着しつつありますが、あくまで「ルーチン業務を得意とする人もいる」という解釈であり、より高度な業務や多様な業務を希望する人も精神・発達障害の方々にもいらっしゃるということを、企業側は認識する必要があると感じます。

定着に対する取り組み

次に、定着への取り組みとしては3つ挙げられています。

特性理解_社会性、コミュニケーション、想像力の3つを理解し、対応する

環境整備_物理的な配慮と精神的な配慮の2種類。物理的な配慮は、「発達障害者のワークシステム・サポートプログラム」にも記載されているような配慮。精神的な配慮は、雇用や管理にする側に必要な知識を持った人材を配置すること。

社内協力_「知ろうとする努力」と「知ってもらおうとする努力」の2つ

「知ろうとする努力」_業務委託している本社やグループ会社の健常者の社員が、障害者雇用とそこで働く社員について、きちんと理解すること。具体的には、本社の社員が障害者の働く職場を訪れ、直接研修や業務レクチャー、または対面ミーティングを行う取り組み。

「知ってもらおうとする努力」_自らが障害や会社についてもっと認知、理解してもらおうとする努力。具体的には、SNSを活用した情報発信や本社の経営陣を中心としたオフィスツアーの開催。

個人的に「知ってもらおうとする努力」というのが素晴らしいなと感じました。

「知ろうとする努力」を押し付けがちになり、上手く社内理解が浸透しないと「うちの会社は、障害者に対する理解や意識が不十分」と評価してしまいそうになりますが、「知ってもらう」という能動的な働きがけの必要性をグリービジネスオペレーションは認識されており、双方向での「社内理解」に努めているところが大変素晴らしいなと思いました。

社会的価値の創出と経済的価値の創出

まとめとして、精神・発達障害者の雇用について、「社会的価値の創出」と「経済的快著の創出」という側面で述べられています。

・日本全体の労働人口は少なくなっているが、精神障害者に限れば、働きたいと望む者が多く存在している。しかし、実際には就職出来ていない、という現状がある。

・この課題を解決することは社会課題の解決であると同時に、人材不足というこれから多くの企業が直面するであろう経営課題解決のための手段になりうる。

・グリーは障害者雇用を通じて実現する社会的価値の創出と企業成長を通じて実現する経済的価値の創出、この2つを同時に実現することで持続性の高い障害者雇用への取り組みを実現できると考えている。

現状は社会的価値の創出(言い換えると、社会的責任の遵守)に目が向きがちですが、企業で雇用する以上は「経済的価値の創出」が必須であり、この点に目を向けられて障害者雇用と向きあられているのが素敵だなと思います。

所感

精神・発達障害者の採用は今後ますます拡大していくと思います。一方で、社内の理解が進まない、受け入れ部門が消極的、といった課題をも企業は抱えていると思います。

採用や定着のノウハウは、推進していく中で見出していけますし、他社事例含めて世の中にたくさんの情報が溢れています。しかし、そもそも自社で障害者雇用をする意味はなんなのか、自社の10年後、20年後の姿はどんなものなのか、といった方向性や創出したい価値をもつことは障害者雇用をブラさない基盤になるなと思います。

とても勉強になる記事でした。ありがとうございました。

コメント