感謝と称賛は、障害者雇用現場に必要なのか③/文献調べ25-19

『感謝と称賛 人と組織をつなぐ関係性の科学 (正木郁太郎,東京大学出版会 2024)』を抜書きしながら、障害者雇用現場での「感謝と称賛」の必要性や応用について考えてみます。今回が最終回です。

(第8章〜第10章の抜書き)

称賛の意義

・利他性と主体性の促進のほか、対人関係の良好さにもつながる可能性

・感謝以上に「称賛する」側によい影響が及びうる。_感謝よりも称賛の方が「他者称賛的」な特徴が強い。誰かをほめることは、(感謝に比べ)相対的に少ない。称賛が「難しい行動」だからこそ、(中略)称賛を表した人自身にとって重みがあり、また記憶にも残る行動であるがゆえに「自分も頑張らないといけない、見習いたい」と感じるなど、自分の次の行動の励みになったりするといった効果(称賛が先行要因)も強いのではないか

・称賛を介してより多くのメンバーとつながる形でポジティブなコミュニケーションを交わすことが、円滑に助け合える職場づくりにより有効なものと考えられる。

・職場のメンバー同士が互いに称賛を交わし、敬意を払えている状態になることが強い信頼関係を生み、それが助け合いや支え合いにつながるのでは。(感謝には対人的な絆を強め、利他的モチベーションをうながす機能があり、それらが集団内の円滑な協力関係や信頼関係を促す基盤(社会関係資本)として機能するのではないか(Fehr et al., 2017)という議論が参考)

・「感謝」をする、されることは、既知の対人関係における関係満足度を高める(algoe et al., 2013)他に、初対面の相手とさらに深い関係を築く意欲も高めるとされる(Williams & Barlett,2014)感謝と共通点の多い称賛にも、こうした機能があるのでは。

・(あくまで推測として)積極的に称賛を交わすことは、新入社員の定着や組織適応を促す上である程度有用ではないか

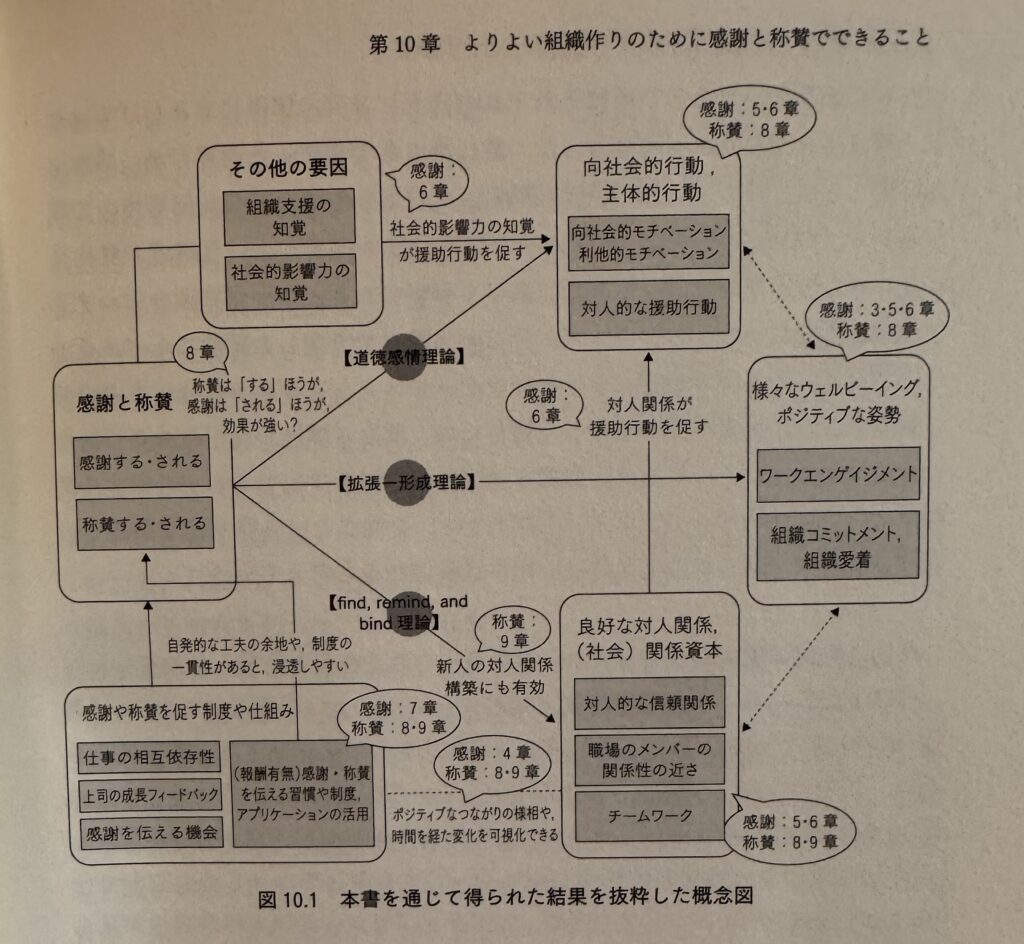

感謝と称賛の「三つの効果」

(1)誰かのため・何かのために起こす行動(向社会的行動)や自ら積極的に起こす行動(主体的行動)(道徳感情理論)

(2)職場内の信頼関係やチームワークのよさ、親密さなど(find,remind,and bind理論)

(3)職場における多様なウェルビーイングやポジティブな考え方、職場に対する前向きな態度(拡張-形成理論)と関係していた。

(4)組織が(自分を含む)従業員に気を配っているという知覚(組織支援の知覚)や、自分が誰か・何かに貢献できるという社会的影響力の知覚も促す傾向

→感謝と称賛の効果は(1)〜(3)、または付随的な(4)の効果のいずれかが主なもの

所感

称賛についての章をメインに考察しました。

感謝よりも、称賛は「称賛する側」にいい影響があるのは面白い現象です。

確かに「ありがとう」は言えても、「すごいね」と伝えるのはややハードルが高いように思います。

相手を認めて、褒めるというのは、奥ゆかしい日本人には馴染みのないコミュニケーションなのかもしれません。

また「新入社員の定着や組織適応を促す上である程度有用ではないか」と言うのも非常の興味深いです。コロナ以降、オンライン会議やテレワークの進展で、コミュニケーション方法が大きく変わりました。業務効率は高まったかも知れませんが、人との繋がりを感じにくくなっているが故に帰属感といったものを抱きにくいのかも知れません。

DE&Iは「Belonging」を加えて「DEIB」と称する企業もあります。まさしくこの「Belonging」が所属感であり、(感謝を含めた)称賛の重要性を理解していくことが、多様性推進の鍵になるというのは合点がいくものです。

とても興味深い書籍で、お伝えしたいことが山ほどありますが、私が気になった箇所の抜書きと若干の所感を述べさせてもらいました。

コメント