思いやりのある職場づくりとは 〜向社会的行動はどこから生まれるか〜 /文献調べ 25-16

前回の記事では「共感性」を高める教育的介入について紹介しました

今回は、共感性が影響を及ぼしているとされる「向社会的行動」、言い換えると「おもいやりのある行動」「支え合う行動」について、「向社会的行動に影響する諸要因 -共感性・社会的スキル・外向性- (鈴木隆子,愛知学院大学,1992)」を参考に考えてみます。

向社会的行動がどのように喚起されるかを考えることは、障害者雇用の現場において必要な「サポーティブな行動」や「配慮行動」のヒントになるはずです。

向社会的行動とは

本論文では向社会的行動の定義について紹介されています。向社会的行動とは

外的な報酬を期待することなしに,他人や他の人々の集団を助けようとしたり,こうした人々のためになることをしようとする行為のことである(Mussesn & Eisenberg-Berg,1980)

つまり、見返りを求めずに他者を助ける行為、と言えます。

その他、いくつか論文から抜書きさせてもらいます

・従来の研究では、向社会的行動を喚起する要因の一つとして共感性が注目

・両者の間には何らかの媒介変数が存在し、それが向社会的行動を促進、或いは抑制する働きを担っていると考えることもできる

・その一つとして考えられるのが、社会的スキル。

・社会的スキルとは「一連の目的指向的で、相互に関連をもつ状況に適切な社会的行動であり、学習が可能で、かつ個人の統制下にある行動」と定義(Hargie, Saunders & Dickson,1981)。言い換えれば、社会に適応していく技能。

・さらに、性格特性の一次元である外向性を考える

向社会的行動に人を向かわせるのは何かについて、従来から注目されている共感性に加えて、社会的スキルや外向性について、下位概念も含めて考えてみよう、ということです。

向社会的行動への影響について分かったこと

女子大生115名への質問紙調査の結果として、以下のことがわかりました。

・向社会的行動に強い正の影響を及ぼしていたのは、共感性と外向性

・社会的スキルに強い影響があったのは外向性

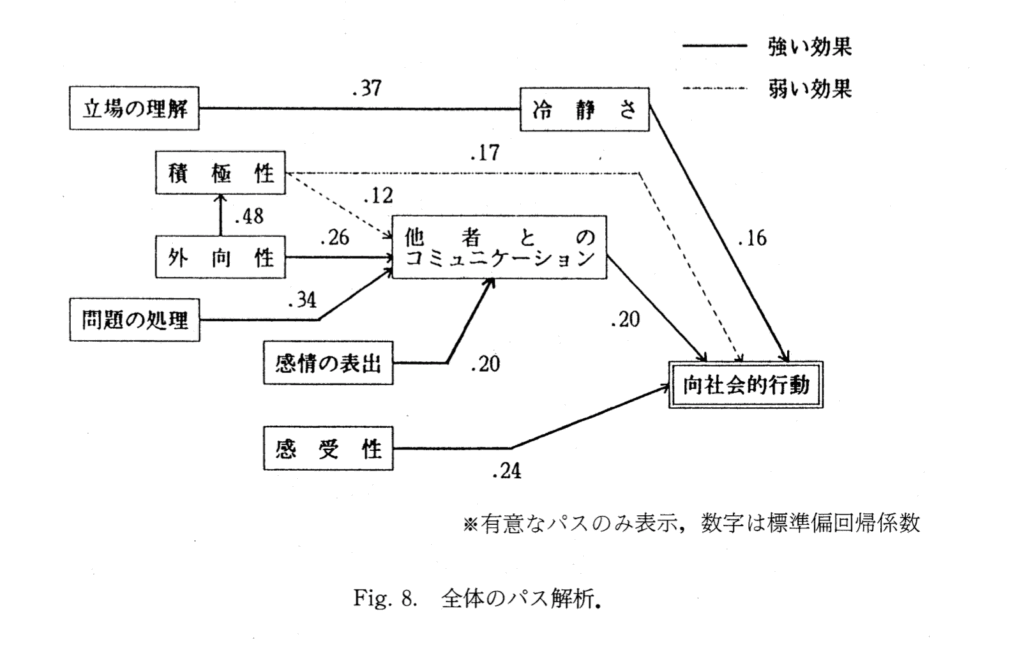

・共感性と社会的スキルの下位概念の因子分析と、向社会的行動との因果関係を解析

・向社会的行動に直接強い正の影響を及ぼしていたのは、他者とのコミュニケーション、感受性、冷静さの3つ

・問題の処理や感情の表出、外向性、積極性の4つは、他者とのコミュニケーションを媒介として正の影響を与えていた。ただし、積極性の効果は弱い。

ここから、具体的な人物像としては

▷相手の立場になって考える人

▷他者の意見を考慮できる人

▷他人の不幸に冷静でいられる、或いは、映画や小説の登場人物に感情移入しやすい人

▷他者との交流が上手な人

▷対人面でのトラブル処理が上手な人、外向的・積極的な人で、他者との交流にも長けている人

が、向社会的行動をとりやすいことが明らかになりました。

所感(職場作りの視点)

障害者雇用現場に限らずですが、お互いを支え合える職場というのは、社員の働きがいやワーク・エンゲイジメントを高めるものと考えられます。

例えば「感受性」や「冷静さ」は、相手の困っていることに気づき、過度に動揺しない人が、他者に手を差し伸べられるということですが、職場において向社会的行動を高めるにはどうすればいいのでしょうか。

たとえば、同僚や先輩や上司への「感謝」を社内SNSを使って共有するというのは一つの手かもしれません。

具体的なエピソードで、社内での向社会的行動を共有し、「感謝」を伝えてそれを称賛することは、行動への足がかりや動機づけにもなりえます。

障害者社員の活躍といった、障害者にスポットを当てた情報共有に合わせて、どんな支援をどんな時にしてもらったのかを本人の言葉で語ってもらうことも、向社会的行動につながる仕組みづくりになると考えます。

コメント