障害者雇用の現場のおける「支援者支援」とは/文献調べ 24-30

(本記事は24年12月10日に更新されました)

障害者雇用の現場、特に特例子会社のように障害者ー支援者の物理的・心理的距離が近い場において、課題の1つとして挙げられのが「支援疲れ」です。

障害のある人の支援担当になったが、どこまで介入していいのか、どう関わればいいのかと言う「障害のある人との関わり方」や、支援担当者間の「指導観の相違」などが「支援疲れ」をもたらします。

支援者に対する会社側からの支援も必要ですし、支援者自身のセルフケアも大切になってきます。

今回は、「対人援助に活かすカウンセリング(2020,岩崎)」にある「対人援助職のメンタルケア」の章を参考に、対人援助職のセルフメンタルケアについて考えます。

燃え尽き症候群に陥らないために

ストレスとは

「ストレス」という言葉は、カナダの生理学者セリエ(Selye,H.;1907-1982)によって

あらゆる要求に対し、生体が起こす非特異的反応

と定義づけらました。元々は、物が外側から圧力を受け、反発したり変形したりする現象を表現していたようですが、セリエは外側からの圧力(要求)による生体反応として類推しました。

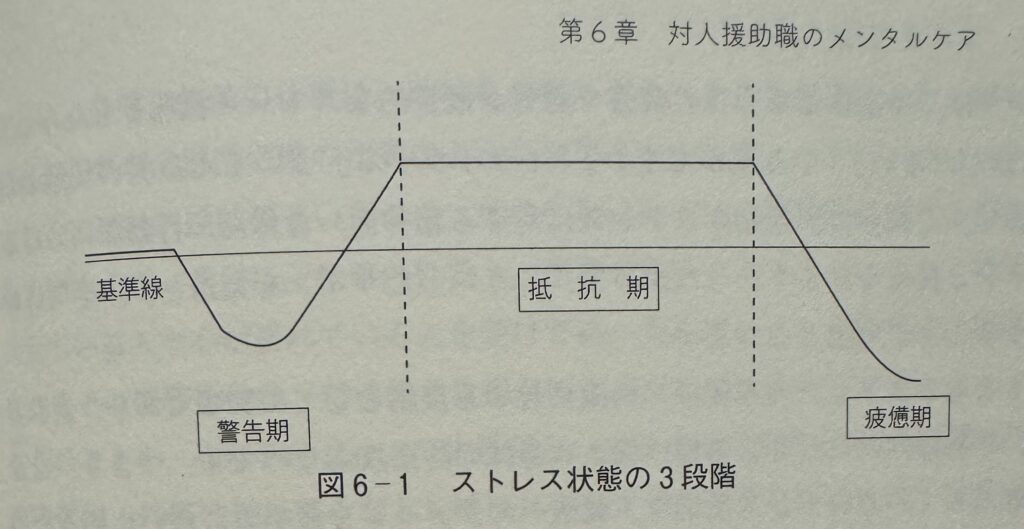

ストレス状態は時間とともに変化し、①警告期、②抵抗期、③疲憊樹の3段階に分類できます。

セリエのストレス学説が、生物学的性格の強いものであったのに対し、その後の研究ではストレスを心理学的観点から捉えることが多くなりました。

ちなみにセリエは、「ストレスは人生のスパイスである」とも言っており、適度なストレスは、良い刺激となって人間にエネルギーを起こさせるものだと捉えられています。

自分に与えられた課題が、「がんばれば達成できる」というストレッチゾーンに置かれるものであれば、自身の成長につながるというのはよく言われることです。

しかし、心身に悪影響を及ぼすストレス(過剰なストレス)があることが、ストレスの問題点なのです。

援助者のストレス

援助者のストレスについて考えてみます。

「援助」に近い言葉に「支援」があります。

「支援」は「被支援者の目的達成に向けた支援」であり、そこには必ず「人」がいます。

Warning: Trying to access array offset on false in /home/xs046197/leo-with.com/public_html/wp-content/themes/swell/classes/Utility/Get.php on line 461

「人」を相手にした状況で、適切な感情の演出が求められる仕事を感情労働といいますが、対人援助職は、他の仕事に比べると、感情の変化を伴うが故に、精神的に疲れる要因を抱えています。

病気を抱えている人や心が疲れている人を受けとめ、支えていくことが多く、援助者自身もその影響を受け、精神的な負担が増えるのです。

これは、二次受傷といいます。(共感性疲労、代理受傷、外傷性逆転移と言われることもあります)

感情労働であると同時に、対人援助職は高度な専門性が期待されていて、日々研鑽を重ねていく必要があります。また、人の命が関わるため、ミスが許されない職業でもあります。

集中力や緊張感が高く、ストレスが高い仕事であることは間違いないでしょう。

それ故に、対人援助職には、専門的知識と援助技法の向上と並んで、自身の心の安定が求められるわけです。

燃え尽きを避けるために

「燃え尽き症候群」(バーンアウト)という症状があります。アメリカの精神分析学者フロイデンバーガー(Freudenberger,H.J,)が1980年頃に

自分が最善と確信する方法で打ち込んできた仕事・生き方・対人関係などが、全くの期待外れに終わることによりもたらされる心身疲労あるいは欲求不満の状態

と定義したものです。

この「燃え尽き症候群」は対人援助職に多く発生するといわれています。

シュビン(Shubin,S.)は「燃え尽き症候群」に陥った看護師の行動の特徴を下記の6つにまとめています。

- クライエントと一緒にいる時間をなるべく少なくしようとする

- 症状や問題ばかりに注目してクライエント自身に目を向けなくなる

- 教科書的な原則にこだわり融通や応用が利かなくなる

- クライエント自身や、その家族、その症状に関して冗談を言ったり茶化したりする

- クライエントを番号や診断名や専門用語で呼んだりする

- クライエントに対して過度に距離をおいて分析的に接する

これらの行動は、他の対人援助職にも共通する特徴であると言われています。

ストレス対処法を身につける

ストレスが多い対人援助職を、やりがい、生きがいをもって続けるためには、ストレス対処法を身につけることが大切になります。

まずは自分がどのくらいのストレスを抱えているのか、自分がどれだけストレスに強い(弱い)かというストレス耐性の度合いを知ることが重要です。

自分の状態に気づくことが、対処法の第一歩ということです。

ストレスに気づく、ストレス耐性を知る

自分のストレス耐性をある程度知っておくことは、適切な対応をしていく上で重要なポイントです。

自分が「あ、いま、ストレスが溜まっているな」「いつもと違うな」「なんか最近モヤモヤするな」と感じる、気づくことです。

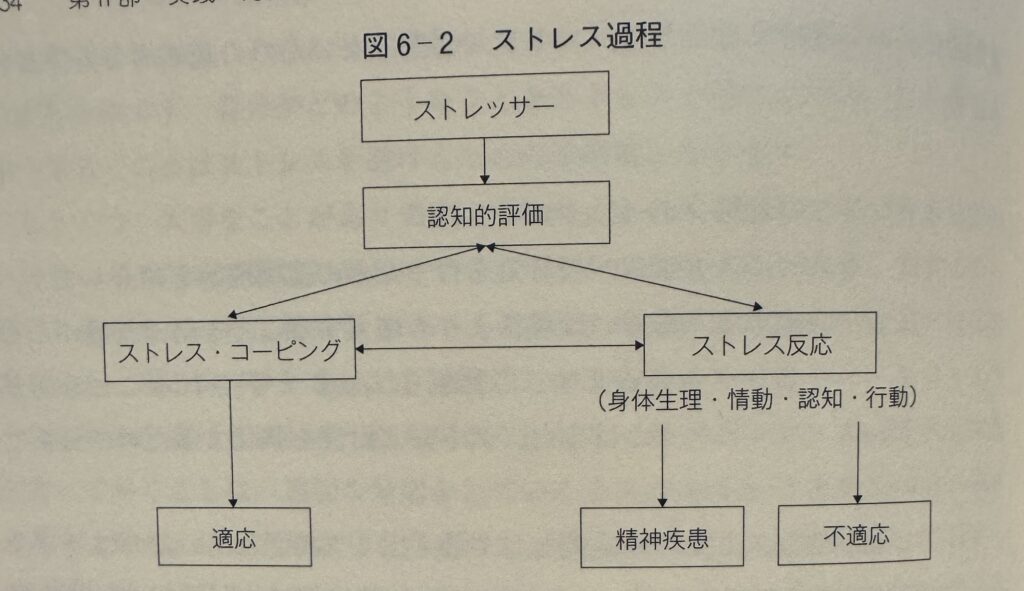

ラザラスとフォルクマンは、心理的ストレスを

人間と環境との関係である。つまり、人的資源に負担を負わせたり個人の資源を越えたり、また個人の安寧を危険にさらしたりするものとして、個人が評価する人間と環境の関係から生じるものである。特定の人間と環境の関係がストレスフルなものかどうかの判断は認知的評価に依存している

としています。

ストレスに気づくというのは、上図でいうと「認知的評価」です。ここが対応の分かれ道になります。

つまり、うまく対処できれば「適応」できますし、対応できずストレス反応が強く現れるようになると、「精神疾患」や「不適応」となるわけです。

ラザルスらは、ストレス・コーピングを大きく2つ「問題焦点型」「情動焦点型」に分類しています。

問題焦点型

ストレスの原因となっている問題そのものに焦点を当てるというものです。問題を取り除く、問題を避ける、といった問題そのものの除去や軽減を図ります。

情動焦点型

ストレスの原因よりも、ストレスによって身に起こっている現象に焦点を当てます。ドキドキする、呼吸が早くなる、めまいがするなどについて、深呼吸をする、朝散歩する、瞑想をするなどで対処していきます。

効果的なストレス対処法

そのほか、日常生活の中で実施できる代表例として

- 休息を取る

- 積極的に問題を解決する

- ものの見方を変える

- 趣味、娯楽を楽しむ

- 気分転換を図る

- リラクゼーションを行う

- 軽い運動をする

- 誰か(信頼できる人)に話す

- ソーシャルサポートを活用する

- スーパービジョンを受ける

などが考えられます。

ソーシャルサポートを活用する

ソーシャルサポートの活用も一考です。

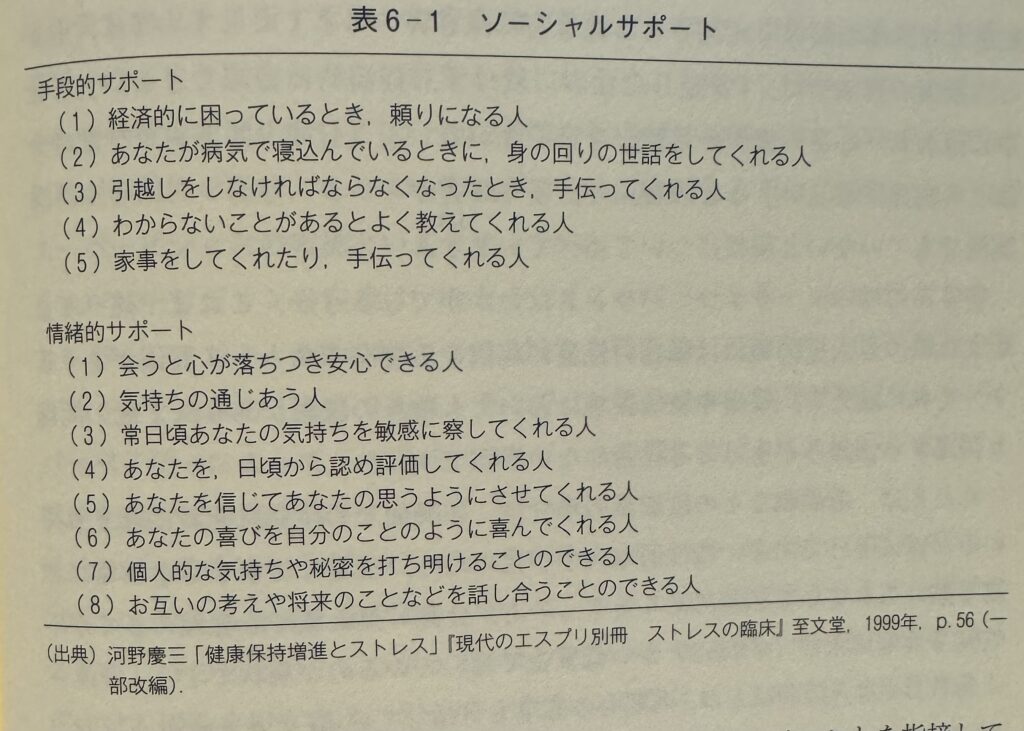

ソーシャルサポートとは、種々の問題を抱えている個人に対して、周囲から与えられる支援のことです。

ソーシャルサポートは手段的サポートと情緒的サポートに区別されます。

手段的サポートとは、直接動いてくれる。情緒的サポートとは、気持ちに寄り添ってくれる。といった分け方になります。

多くの研究者が、人間関係の豊かな人、人的ネットワークに充実している人は、周囲の人間関係から孤立している人よりもストレスに強いと言います。人とのつながりが、ストレスに強い自分を作るということなんですね。

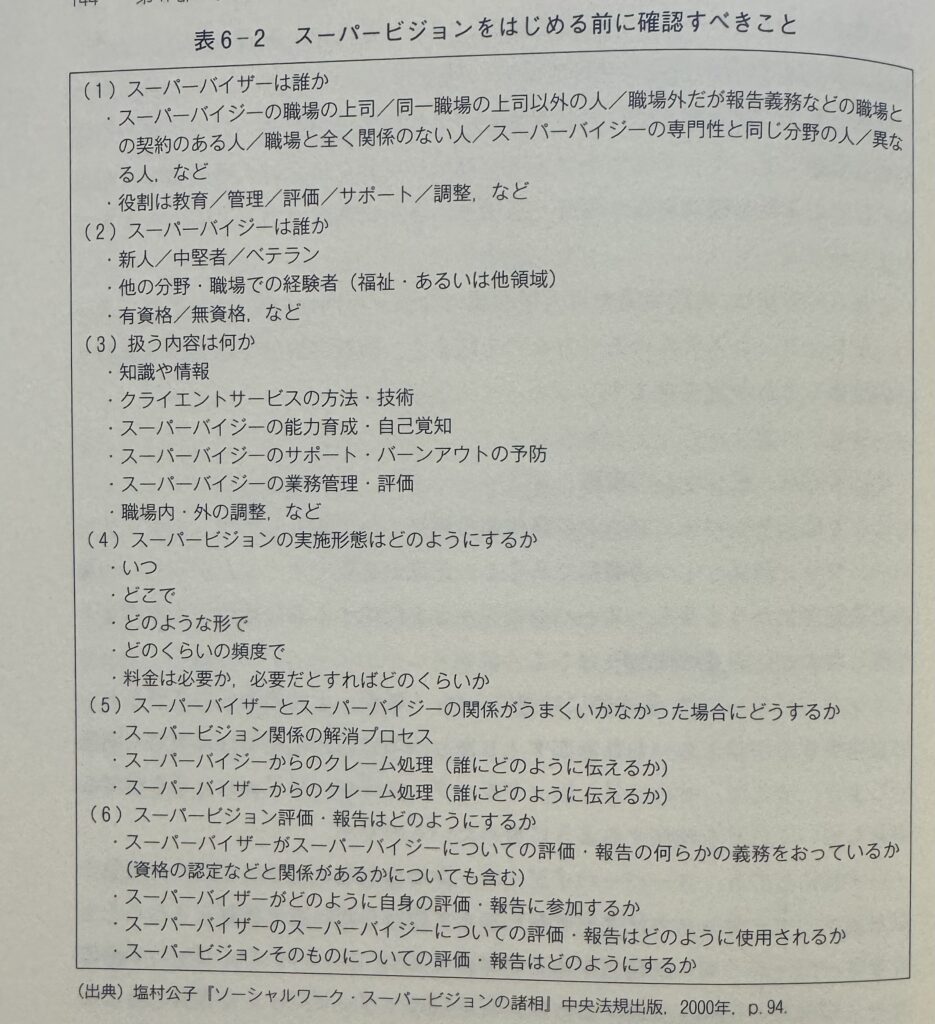

スーパービジョン

セルフケアによってストレス耐性を高める必要性がある一方、対人援助職には専門性の向上も求められます。

スーパービジョンとは、対人援助専門職が、常に専門家としての資質向上を目指すための教育訓練法のことであり、

スーパーバイザーにより、スーパーバイジーに対する管理的・教育的・支持的機能を遂行していく過程のこと

と言われます。

スーパービジョンの機能

スーパービジョンの機能は3つあります。

管理的機能:所属する組織・機関の期待する役割を適切に遂行していくことができるようにすることを目的

教育的機能:専門知識や技術を高めていくことが目的

支持的機能:心理的サポートを目的とするもの

コンサルテーションとの違い

スーパービジョンとよくにた支援方法に、コンサルテーションがあります。

双方の違いは以下の通りです。

スーパービジョン

スーパーバイジーと同じ専門性をもつ経験豊かな専門家が、後輩や同僚を対象として援助技術等のあり方をめぐっての学習や指導という機能

コンサルテーション

教育や管理機能を有していない。支援活動の展開に直接参加することなく、あくまでも専門性の異なる専門家としての意見が求められることになる

所感

対人援助職の定義には「専門性の高さ」が含まれると思いますが、障がい者雇用の現場で障害者のサポートと行う人は、現場で日々専門性を磨きながら苦悩したり工夫したりして、日々奮闘されています。

日々の奮闘に「専門性の向上」が追いつかず、バーンアウトに近い状態を呈す方もいらっしゃるでしょう。役割的には対人援助職と同じでありながらも「看護師」「心理士」「介護士」などの名称がないだけで、メンタルケアなど必要な支援が受けられていいないケースが多いと感じます。

ある企業さんでは「生きがい、働きがいという言葉は、障がい者だけに当てはめるものではない」と、部署全体で「生きがい・働きがい」を高めようとさています。とても素晴らしいし、障害者雇用に力点を置かれようとしている多くの企業さんにとって、必要な視点だと感じました。

私も対人援助職の端くれとして、非常に気づきの多い書籍でした。ありがとうございました。

参考:「対人援助に活かすカウンセリング チーム支援、他職種連携に必要なコミュニケーション技術」(2020,岩崎久志)」

障害者雇用コンサルティングとして、支援者のコンサルテーションサービスを提供しています。

ご興味ある担当者の方、ぜひ一度お問い合わせください。

コメント