問題行動の機能的アセスメントと介入/文献調べ 24-35

この記事では「入門 問題行動の機能的アセスメントと介入」(二瓶社、ジェームズ・E・カー、デイビッド・A・ワイルダー、園山繁樹 訳,2002)を読んで重要だと思う箇所をまとめ、所感を記します。

問題行動の理解と介入方法を解説した専門書であり、応用行動分析の基礎を学べる良書です。

ーーー

問題行動を維持する4つの強化子

問題行動を既定・維持する強化子は、以下の4つがあります

正の社会的強化

行動をした結果、他者によって「注目」「賞賛」「叱責」「もの」が得られることで、行動の頻度が高まること。

負の社会的強化

行動の結果、周辺にある何かが取り除かれるなどにより、行動の生起頻度が高まること。

例えば、課題や作業からの逃避や回避、他者からの関わりからの逃避や回避。

正の自動強化

行動の結果として快楽や刺激を生むことで、頻度が高まること。

例えば「ロッキング(前後に揺れる)」や「フラッピング(手をひらひらと振る)」は、筋肉感覚刺激や視覚刺激などを自動的に生じされる。

負の自動強化

ある行動によって、身体的な痛みや不快感が緩和されることで、頻度が高まること。

問題行動の機能的なアセスメント

問題行動の背景・原因を特定した上で介入するために、機能的アセスメントとして以下の3つが紹介されています。

関係者情報アセスメント

・関係者から集めた情報に基づいてアセスメントを行う方法。例えば構造化されたインタビューなどがよくある方法。

記述的アセスメント

問題となっている行動を実際に直接観察し、データを集める方法。

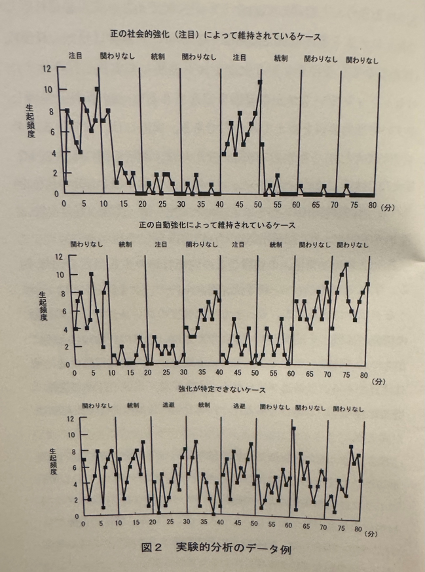

実験的分析(機能的分析)

問題行動に関するさまざまな強化子を調べる方法。「注目」「逃避」「関わりなし」「事物獲得」「統制」の各条件を、随伴提示し、強化子としての効果を調べる。

問題行動へのアプローチ方法

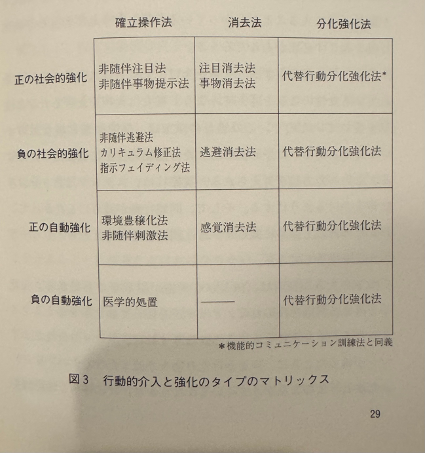

アセスメントをもとにした介入方法として、「確立操作法」「消去法」「分化強化法」の3つが紹介されています。

所感

入門と銘打ってあるだけ、ページ数も多くなく分量としては読みやすい部類ですが、専門的な応用行動分析の言葉、知見も含まれており、じっくり理解しながら読み進めようとすると、骨太な本です。

人と環境の不調和が問題行動とし表出すると考える視点で、アセスメントや介入について解説されています。ただ、冒頭に書いてある”実際にアセスメントと介入を行う場合には、応用行動分析について経験豊かな人のスーパーバイズを必ず受けてほしい”とある通り、人の行動に介入することの難しさとインパクトに向き合うことは生半可なことではないと思います。本書のみをもって分かったつもりになってはいけないという筆者の真摯な思いが窺えるところでした。ありがとうございました。

コメント