人的資本経営とDE&I/文献調べ 25-13

今回は、「(実践)人的資本経営」小方信幸(2023,中央経済社)の「第2章 ダイバーシティ&インクルージョンダイバーシティ」を抜書きしながら、人的資本経営とDE&Iについて整理してみます。

(・は本書からの抜書き部分)

ーーー

・人的資本とは「労働者が身につけた知識・技能・能力などを資本とみなし、教育・訓練・経験によって個人に蓄積され、労働生産性の向上や賃金の上昇などに影響を与える(小学館,2022)ものであると説明される

・起源はアダムスミスの「国富論」の一部であるとされる(赤林,2012)

・従来の人的資本の構成要素とされた教育・訓練を通じた知識・技能・能力の範囲を拡大し、OECDが示す人的資本とは、健康であること、生きがいを持てることに通じており、自らが持つ能力を適切に管理し、運用することを可能にするものと考えられている

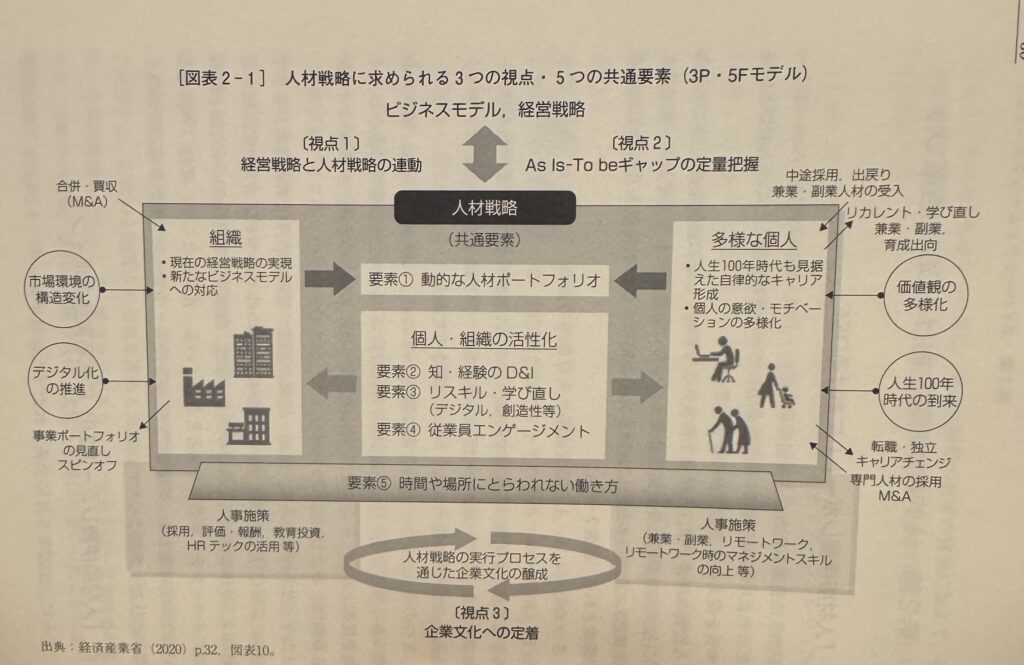

・(「人材版伊藤レポート」において)多様な個人は、②知・経験のD&Iで組織を活性化する要素となっている。

・イノベーションを生み出す原動力は、多様な個人の掛け合わせで、感性、価値観、専門性といった知と経験のダイバーシティが必要であるとされている。

・「知と経験のD&I 」の実践のためには、①キャリア採用や外国人の比率・定着・能力開発のモニタリング、②課長やマネージャーによるマネジメント方針の共有の2つ

・ダイバーシティマネジメントには、米国型と欧州型が存在する

・山口(2014)によれば、米国におけるダイバーシティ推進の特徴は、人種・性別・民族などの差別の禁止から、従来は「個人的理由」と考えられていた障害、育児・介護、宗教的信条といった属性による社会的機会の損失がないように、多様性の取り組みへシフトしてきたことだという。特に大企業が経営戦略の競争優位性や他者との差別化を図るためにダイバーシティ・マネジメントを本格化させている

・欧州型では、雇用政策として、女性の社会進出と働き方やライフスタイルの多様性の実現が進められてきた(経済産業省,2016)

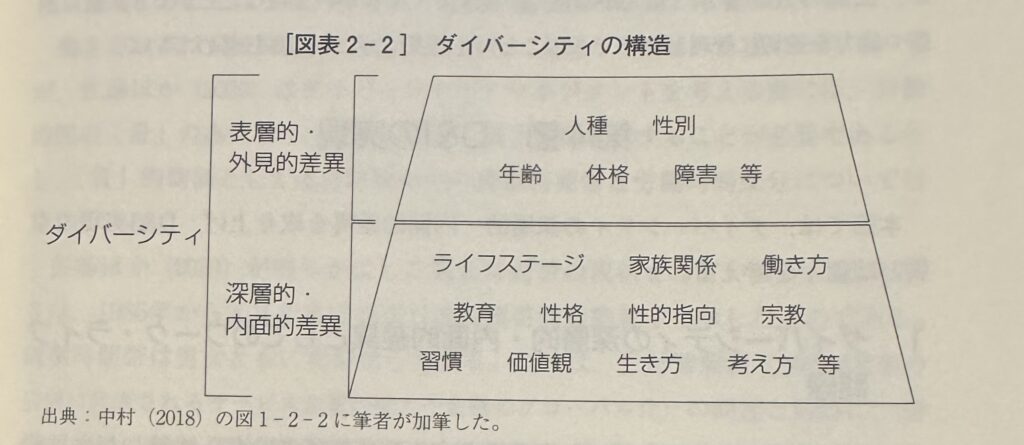

・ダイバーシティには表層的・外見的差異と深層的・内面的差異がある。

・堀田(2015)は、今後は深層的な差異に着目する必要があると述べる

・出見世(2014)は、(中略)ダイバーシティ・マネジメントとは、人間の複雑さと生身の人間を処する倫理的内容をも考慮するものであるとしている。

D&IからDE&Iへ。インクルージョンは多様な人種と新しい企業文化を組織に定着されることが目的であり、実践的な必要性から生み出されたもの(大塚,2021)

・昨今ではエクイティが追加。個人の能力が生かされるように公平性をもって処することが強調されることとなる

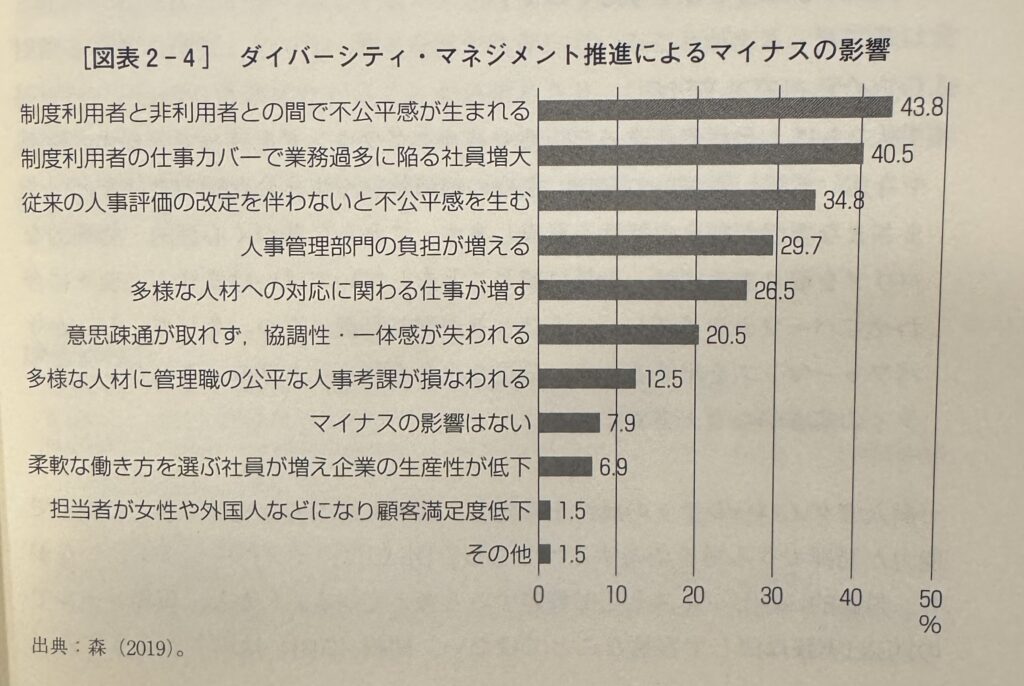

・下図はダイバーシティ・マネジメントの推進で生じるマイナスの影響を尋ねたもの

・制度利用者と非利用者での不公平感が生まれていることがマイナスの影響であると答えている

・それぞれに異なる個人の能力を生かすための不公平とはどのようなことなのかを検討し従業員の十分な理解を得る制度や施策を実施するための新たな職場環境の整備が必須である。

(ここまで)

ーーー

○考察

深層的なダイバーシティに関連し、以前のブログでニューロダイバシティを取り上げました。

ニューロダイバーシティについての理解を深めるというのは、脳の多様性、考え方の多様さについて考えることだと思いますが、中には自分の特性を隠し、周囲に適応しようとする行動(マスキングといいます)をとる人もいることも理解する必要があると感じました。

自己一致しない行動をとりつづけるのは大変なストレスでしょうし、感情のコントロールにも負の影響が考えられます。

本書でも”従業員の十分な理解を得る制度や施策を実施するための新たな職場環境の整備が必須”とありましたが、考え方の多様性を引き出すために、安心して違いを表現できる場づくりというのが今後の課題だと感じました。

参考書籍:「(実践)人的資本経営」小方信幸(2023,中央経済社)

https://amzn.asia/d/6CkRu4f

コメント