ダブルカウントについて考える/文献調べ25-31

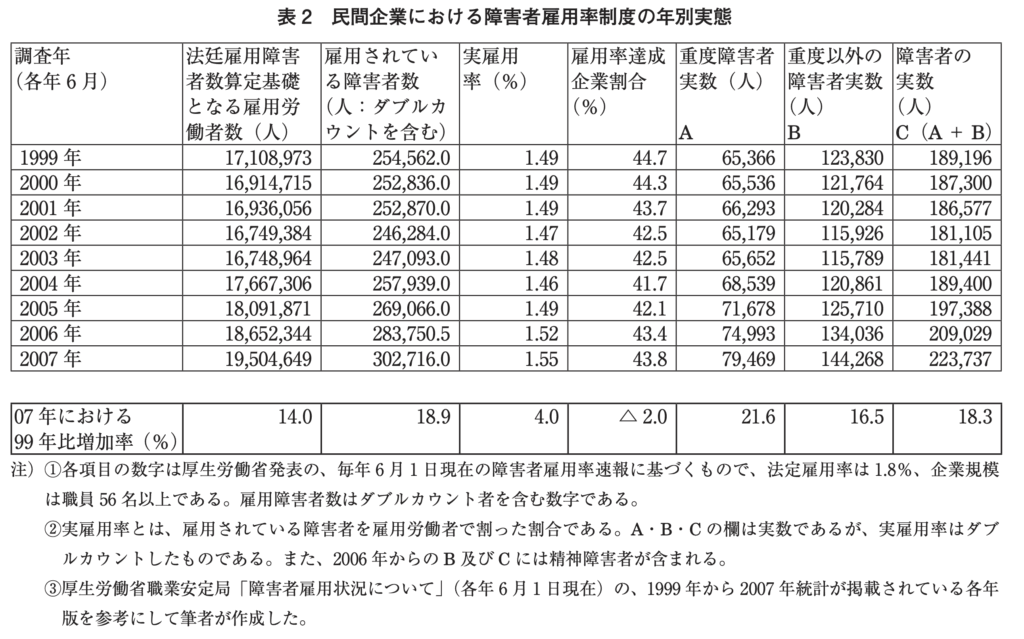

このブログを読んでくださっている方々はよくご存知だと思いますが、障害者雇用においては障害者雇用促進法に基づく措置として、重度の身体障害者あるいは知的障害者を1人雇用すると雇用率を2人分としてカウントできる、「ダブルカウント」方式というものが存在します。

今回は、16年くらい前の論文ではありますが、『障害者雇用率制度における「ダブルカウント方式」の考察』(杉原努,2009)を抜書きしつつ、諸論点について概観しながら、少子高齢化や労働力不足の中で、ダブルカウントの存在意義を改めて考えてみたいと思います。

導入の経緯

・ダブルカウント方式が初めて導入されたのは、1976年5月の障害者雇用促進法改正時

・雇用率は義務化された際、身体障害者雇用義務の強化策が必要となり、重度障害者を採用する際の特例としてダブルカウント方式を設定した(週に30時間以上勤務している場合)

・知的障害者については、1992年6月3日付け「障害者雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の思考について」により、重度知的障害者(療育手帳A所持者)もダブルカウントの対象となった(なぜ2人なのか、その理由が示されたのか、1.5人では不可なのか、他の具体的数字が示されたりしたのかなどの経過は不明)。

考察

当論文では、「内在する疑問」や「企業と障害者団体との見解の相違」として以下を挙げています

・企業が重度障害者雇用への意欲を高めるための制度設計だが、ダブルカウントされる条件や期間の妥当性、モニターとその結果による修正がないこと、昇進を含む職場の位置付けなどで課題が生じている

・企業はダブルカウントされる重度障害者を多く採用しようとするだろうから、ダブルカウント方式に肯定的だと考えられる。

・ダブルカウント方式の廃止を主張している障害者団体としてのDPI について、副議長の西村正樹(2008)は、 「1人の雇用を2人として算定することは、雇用主を主体としたものであり、障害者の尊厳に関わる課題とも言える」と廃止を求めている

・東俊裕(2008)は「ダブルカウント制度は、障害の軽重で別異の取り扱いをするものであるし、ダブルカウントされる側に二重の恥辱をあたえるものである」と、改正されるべき点だと指摘

筆者は、考察の視点として①障害等級・手帳との関連、②就労継続による能力の向上を加味する必要性、を示しています。

障害等級・手帳との関連

・医学モデルに基づく手帳の判定だけでダブルカウントを考えるのではなく、職業上の困難度に対処するモデルが求められる

・障害者ができることから始め、継続可能な配置を考慮する必要性が考えられる

労働能力の向上を加味すること

・労働には研修・訓練、継続することにより速度や正確性が向上する要素があり、困難度は訓練内容や時間経過とともに変化するため、就労当初から永続的にダブルカウントすることに疑義が生じてくる

・可変的な基準を設定することで、西村正樹(2008)やDPI がいう障害者の尊厳に関わるダブルカウント方式の課題は解決できる

所感

ダブルカウント方式が重度障害者の雇用を増やしてきたことは事実だと思いますし、障害者雇用率制度のもとで企業が雇用を推進する上でのインセンティブになっていることも間違いないと思います。

一方で、”人としての尊厳を問う疑問”と当論文で投げかけられている通りの疑問もあるということも事実です。

また、ここでは取り上げられてはいないのですが、障害者従業員の考えもあると思います。

私が某社の障害者として働く方に話をさせてもらった際に、「自分が働くことによって、この会社には2人分のカウントで貢献できている。」と伺ったのがとても印象的でした。組織への貢献意識も感じられ、同時に自分の存在価値も高めているように窺えました。

ダブルカウント制度があるが故の、特徴的な声だなと思っていますが、逆に「2人分とカウントされることにプレッシャーを感じる」という声も、もしかしたらあるかもしれません。

私は企業を支援する立場ですので、ダブルカウントについては「ありがたい制度」という捉え方でしたが、尊厳に関わるものというのは、専門家としてはしっかりと認識しておく必要があるなと思いました。同時に、前述のような当事者の声をしっかりと拾っていけたらなと思いました。

ありがとうございました。

コメント