ダイバーシティを進める上で、必要なサイクルとは/文献調べ 25−10

障害者雇用を含めた、社内のダイバーシティ推進は、どういったサイクルが考えられるのでしょうか。

大手企業のDEI推進においては「何から手をつけていいかわからない」という初期段階は通り越しているところがほとんどだと思いますが、今回取り上げる「企業事例から学ぶダイバーシティ推進サイクル(西村,2008)」が書かれた2000年台初期は、どこも模索している状態だったことが伺えます。

他方、DEI推進の次なるステップ「障害者雇用」として取り組む企業も増えています。約20年前のDEIの企業事例から「ダイバーシティ推進サイクル」について振り返ります。

目的と問題意識

ダイバーシティについて先進的な取り組みを行っている2社から、ダイバーシティ推進のヒントを探る内容です。

ダイバーシティと言いながらも明確な意図もなく対象を限定したり、対外的な数値目標の到達に注力するあまり、手段と目的が逆転し本来のダイバーシティの趣旨から外れた施策運用や形式的な運用を行う企業が多い

という問題意識から、当時、先進的な取り組みをしていたINAXさんと日本HPさんの取り組みから、施策やその背後にある考え方を解き明かすことを目的にしています。

本記事では、障害者雇用について触れている日本HPさんの事例を参考にします。

事例:日本HPさんの取り組み

HPさんの理念や経営者の言葉が紹介されながら、

・取り組みの根底にあるHP Wayは、マクレガーのX理論・Y理論のY理論に立脚した考え方

・従業員に創造性を求め、経営者は、従業員が能力を発揮できる環境を整備する必要があることを暗黙裡に想定

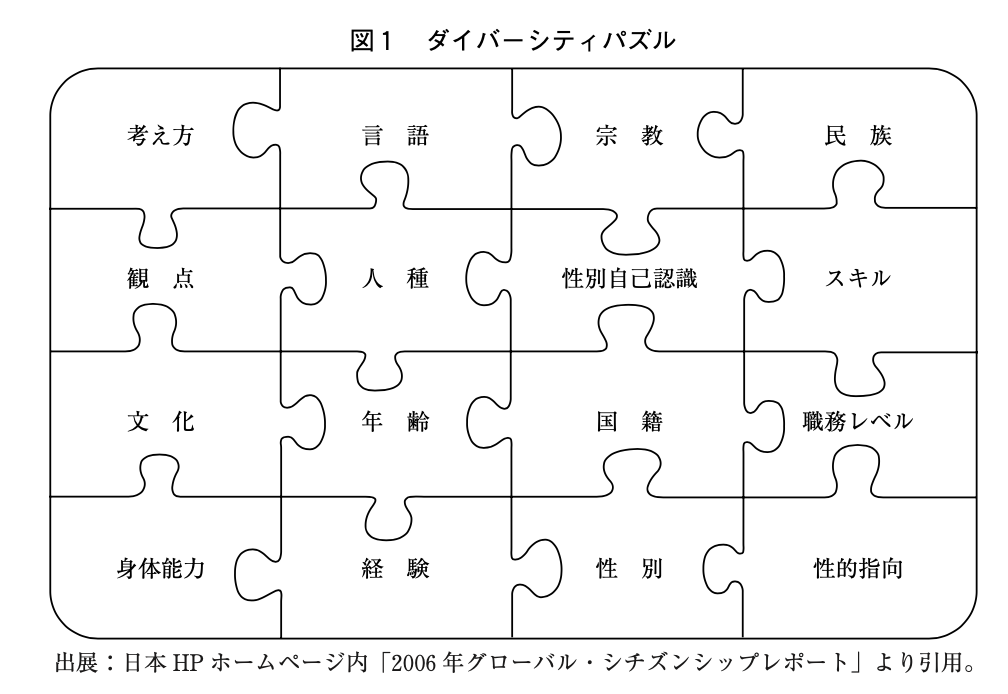

・色々な違いを持ったユニークな人々がいることを指し、包括性とは誰もがビジネスの成功に貢献できる機会があり、また各個人の技能、経験および考えが尊重される職場環境を意味

であると記されています。

この考え方をもとに、障害者雇用にも取り組んでいます。

障害者雇用への取り組み

○SEEDセンター

障害を持った人が2年間、HPの契約社員として給与を受け取りながら、職業開発訓練を行っています。

○インターナルサービスセンター(ISC)

即戦力となる障害者を直接契約社員として雇用し、ISC担当のサポートを得ながら社内配属する仕組みです。

また、配属前にはISC担当らが配属予定部署に対して、30分程度のワークショップを行うようです。そこでは、HPにおけるダイバーシティの考え方や、障害についての説明、配慮内容、従業員が自分にその障害があれば何が不安と思うか、何をサポートしてほしいかを考え、自分たちができることを話し合ってもらうといった内容を考えます。

なぜ施策がうまく機能するか

筆者の考察としては

・経営理念がダイバーシティ施策の好循環をドライブしている

・他方、一つひとつの施策が現場のヒアリングに基づいて丁寧に作り込まれている

と考えているようです。また、共通要素として

1)経営層のコミットメント

・経営層との対談や鼎談から、経営層の関心の高さや重要性を社内外に明示

・ビジネス戦略としてダイバーシティが重要であることが明言

2)トップダウンとボトムアップ双方を用いた風土作り(意識改革)

・ダイバーシティ研修やロールモデル作り、交流会など

3)施策の対象者だけでなく上司や職場にも働きかけるソフト面への配慮

・制度利用者と職場、特に上司にも働きかけるソフト面へのケア

・社内外のロールモデル作り、社内のネットワーキング構築

・さまざまなタイプの部下を持つマネージャーの意識面の改革や支援

4)長期的

・長期的な視野で臨んでいる

・ダイバーシティ研修や経営層との対談や鼎談

といった4つの要因が作用

結論

単なる数値目標に陥ることなく、経営者のコミットメントを得ながらも、深層レベルでの意識改革や風土作りを行い、制度の対象者だけでなく、制度を申請する上司や職場にも配慮することでダイバーシティ推進のサイクルを上手く回している。

日本HP の川合氏は「ダイバーシティとインクルージョンはセットで考えなければならない」と強調。多様性が高まるからこそ、違う発想を持った相手を理解しなければならない、という認識が必要

考察

私が1番「そうだよな」と思ったのは「長期的」という視点です。

障害者雇用が上手くいっている(雇用率のみならず、ワーク・エンゲイジメントなど社員の働きがいも高まっている)会社は、必ずどこかで大きな失敗を経験しています。その経験から学びながら、安定的な雇用に結びついています。

短期的な視点しかないと、失敗した時点で「まだうちの会社には障害者雇用は時期尚早だ」という思いで満たされてしまいます。

長期的な「失敗は成功のエッセンス」という考えが必要だよなーと思いました。

大変参考になる文献でした。ありがとうございました。

コメント