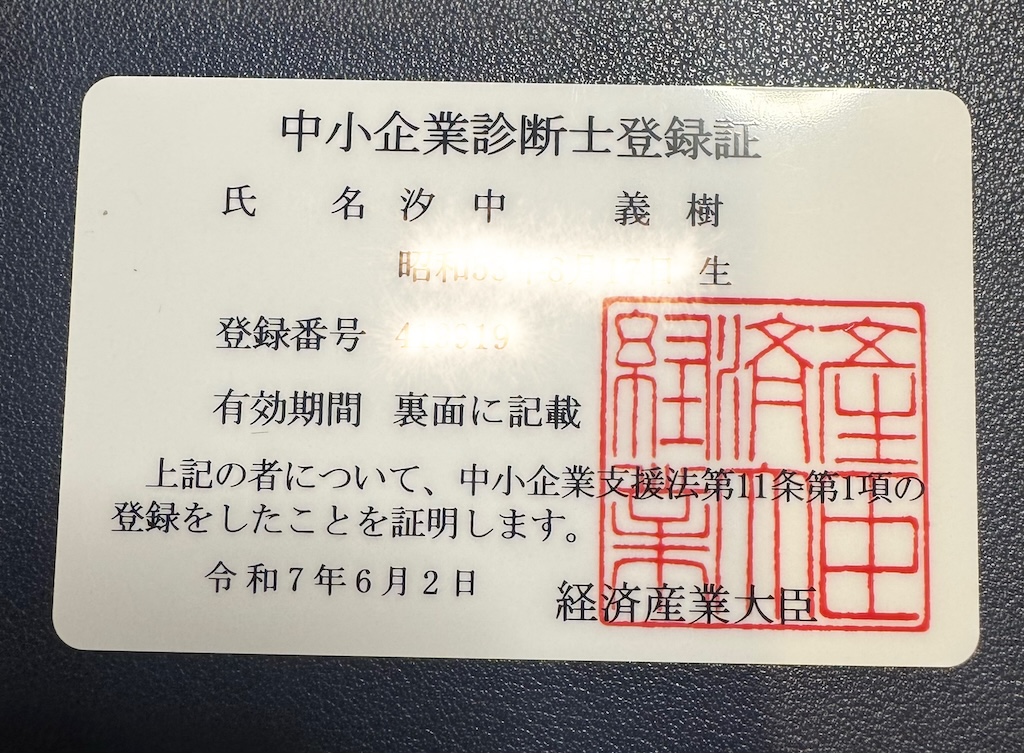

【雑記】診断士資格を更新して思い出すこと

中小企業診断士という国家資格があります。

2020年に取得し、このたび初めて更新しました。

(5年ごとの更新なのですが、その間、実務と研修を重ねておかないと失効します)

僕がこの資格を目指したきっかけは、娘の保育園の「パパ会」でした。

当時、教員歴10年以上。

責任の重いポジションを任され、仕事については分かったつもりでいました。

しかし、「パパ会」でのビジネスの話を全く理解できません。

「これ、日本語か?」

と思うくらい、パパたちの共通言語が異次元。

ただただ、恵比寿顔で「わかったふり」をするのに必死でした。笑

日本の労働者のうち、学校教員は1~2%程度と言われています。

つまり、僕が「色々と分かったつもり」でいたのは、社会のごく一部だったんでしょうね。

「俺は、世の中のこと、何も知らん」

娘2人にとって「もっとかっこいい父ちゃんにならんと」という気持ちもあり、猛烈に勉強したくなりました。

せっかく勉強するなら、なにか資格を目指した方がモチベーションが保てるなと、軽い気持ちで「ビジネス 資格」と検索してヒットしたのが「中小企業診断士」でした。

最初の印象は「なんだか変わった名前の資格。」という程度で、数ヶ月勉強して、サクッと取りましょ、くらいに思っていました。

そのお気楽さが大きな間違いだったことにすぐ気づきます。

とにかくまあ、難しかったんです。

試験科目は、経済学、経営理論、IT、法務、マーケ、財務会計など、これまで全く触れたことも考えたこともない未知の領域ばかり。

極め付けは、この試験の最大の醍醐味にして最大の難関、2次筆記試験。

今思い出しても、頭から湯気が出そうです。

働きながら、子育てもしながら、勉強時間を捻出するのはなかなか大変でしたが、家族の理解と協力もあり、なんとか受かりました。

不思議と途中で「諦めよう」という気持ちにはならなかったのは、負けず嫌いな僕の特性かもしれません。

今回の更新で、当時の必死さを思い出しました。

ちなみに、ちょうど試験に合格した年に、次女が保育園を卒園したので、診断士を目指すきっかけになった「パパ会」は、以後1度も開催されていません。笑

資格は持っているだけでいいものではなく、学び続けるきっかけをくれているものだと思います。

経済、組織論、財務、マーケ、法務、運営管理といった領域に触れた経験も、障害者雇用の支援をする今の仕事に大きく活きています。

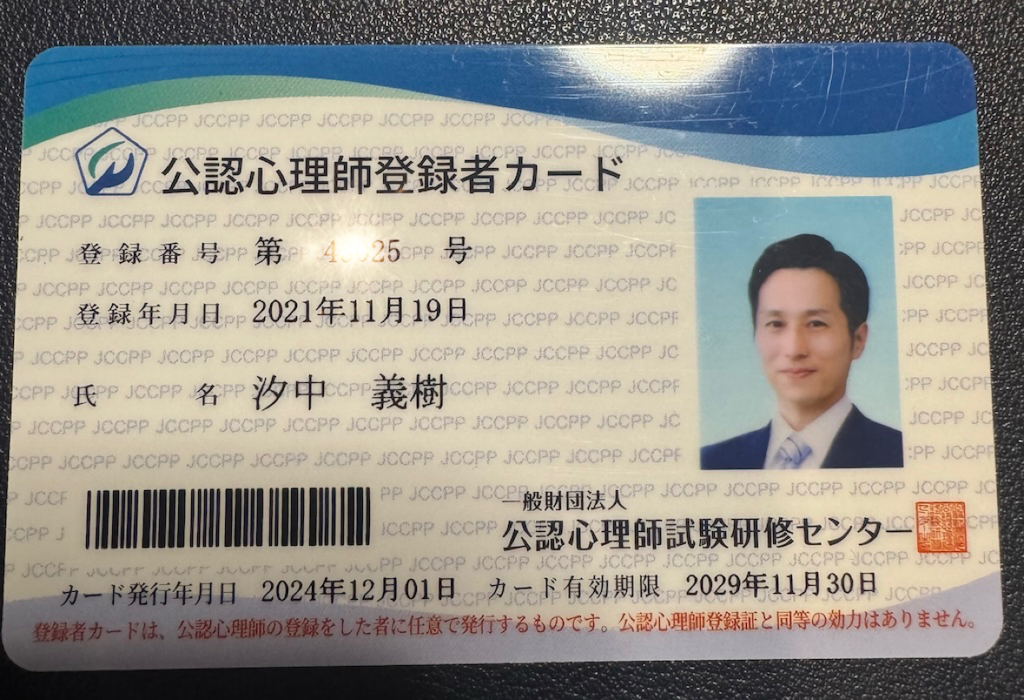

せっかくなので、公認心理師(こちらも国家資格)の登録カードも添えておきます。

これからも経営と心理の両面から学び続け、皆さんのお役に立てるよう頑張っていきたいと思います。

コメント