【コラム】勤務時間と定着率の関係を「居場所感」をもとに考察してみる/文献調べ25-29

厚労省の資料(「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(R7,6,10)) に興味深い箇所がありました。

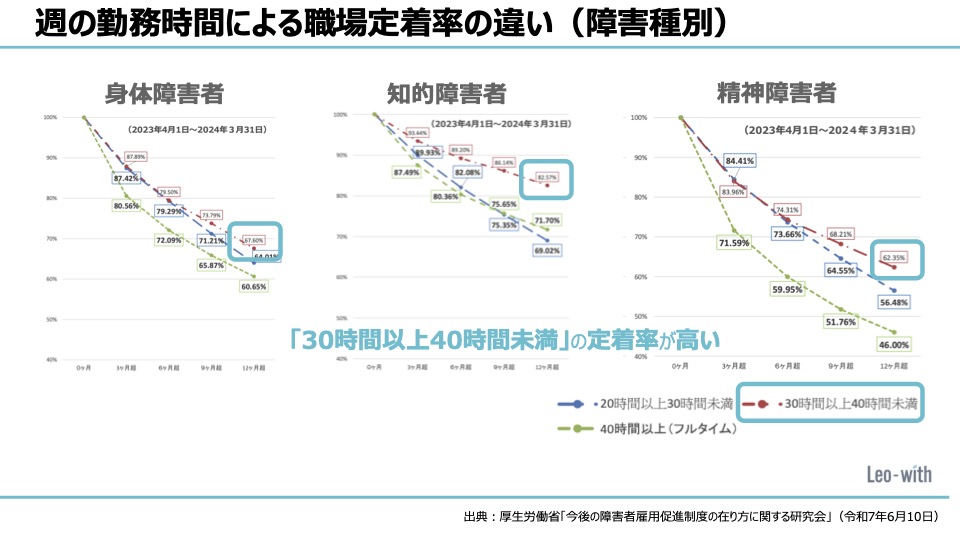

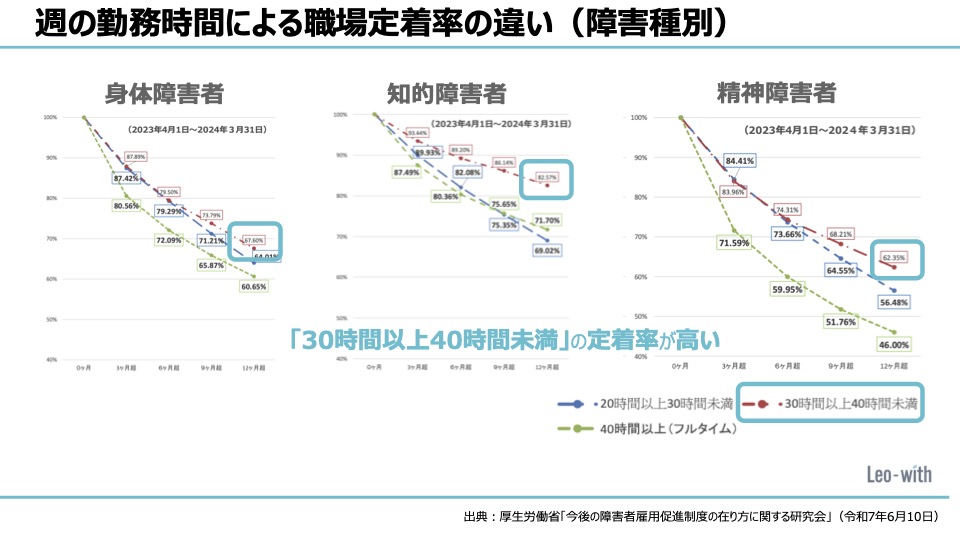

週の所定労働時間を、「フルタイム」「20-30時間」「30-40時間」に分け、定着率について比較したグラフです。

「30-40時間」の人たちが最も定着率が高いことが分かります。

精神障害の方については、短時間勤務(20-30時間)でも1人としてカウントされる特例措置が続いています。その背景には、体調や通院との両立など、働く上でのハードルを下げる目的があります。

一方、短ければ短いほどいい、ということでもなさそうです。

厚労省の資料には”精神は他の種別と異なり、短時間ほど雇用管理の負担が重い”という記載もありました。

職場の定着には、仕事内容、雇用形態、給与・待遇などいろんな要因があるのでしょう。

ただ今回は「20-30時間」と「30-40時間」の定着率の違いについて、やや視点を変えて「職場での居場所感」の視点で考えてみたくなりました。

”自分の居場所”について、働く人なら一度は考えたことがあると思います。

居場所を感じられる場には安心感が生まれる(例えば、妙木.2003)ため、職場での心理的な居場所感が、心の健康に関与している可能性も探られています。

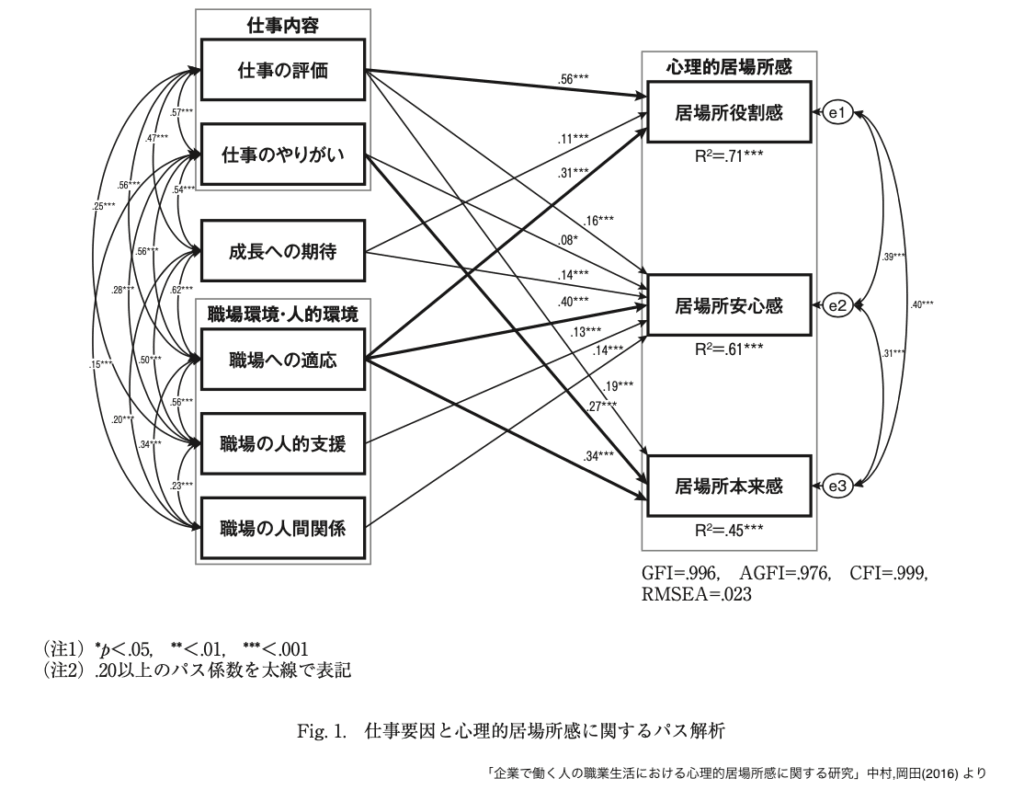

職場での心理的な居場所感とは

・自分が役に立ち、受け入れられていると感じる

・自分らしく行動できる

・安心していられる

といった心の状態です。(中村,岡田.2016)

そして、心理的な居場所感は、職場への適応、仕事の評価、成長できるといった期待、などで高まるようです。

特に「職場に馴染んでいる」という感覚は、居場所感に強く関係しています。

「30-40時間」の方が、「20-30時間」よりも定着しやすいのは、「心理的居場所感」を生み出せる時間の差なのかもしれません。

とすると、30時間未満の短時間勤務であったとしても、居場所感を高めるための周囲と本人の働きかけによって、定着に寄与する可能性もあります。

周囲の人たちは、

・「助かっている」「ありがとう」を伝える

・アドバイスや注意は、理由や背景とセットで

・名前を呼ぶ、小さな会話をする

など、分け隔てない関わりが、本人の「自分はここの一員なんだ」という気持ちを高めるかもしれません。

また本人も、

・仕事上のアドバイスを素直に受け止めて次に活かす

・必要な支援を事前に伝えておく

・挨拶、お礼、報告、相談など、関係づくりを意識する

など、メンバーの一員として馴染むための努力も必要だと思います。

今回は「居場所感」の視点で私見を述べていました。

職場のリアルな声として、皆さんからも何か気づきがあれば教えてもらえると嬉しいです。(コメント欄へ!)

参考:産業・組織心理学研究_第30巻第1号「企業で働く人の職業生活における心理的居場所感に関する研究」(中村,岡田.2016)

コメント