【コラム】サポーティブな職場づくりに向けて 〜共感性と向社会的行動に注目して〜 Vol.2

個の思いやり行動(向社会的行動)が自然に生まれるような環境であれば、障害のある人はもちろん、どんな人にとっても良い影響があるだろうなぁ。

そんな思いから、向社会的行動について考えています。

これまでにお伝えしているように、「共感性」が向社会的行動を引き出す重要な要素です。

その「共感性」ですが、トレーニング(ペアでの協力ゲームや、ある人物になりきって手紙を書くなど)によって高まることもわかってきています。(西村ら,2015)

とはいえ、共感しにくいな…と感じる相手がいるのも事実ですよね。

誤解がないように言えば、共感しにくさ=悪いことではありません。

共感しにくさの背景に何があるかを考えることが大切に思います。

ここでは共感のしやすさ・しにくさを考えるヒントとして『ソーシャルスタイル理論』を例に考えてみましょう。

『ソーシャルスタイル』とは、産業心理学者のメリルさんが提唱した、人のコミュニケーションスタイルを4つに分類した理論です。

共感性には2種類あると言われています。

○情動的共感:相手の感情を感じる力

○認知的共感:相手の立場を理解する力

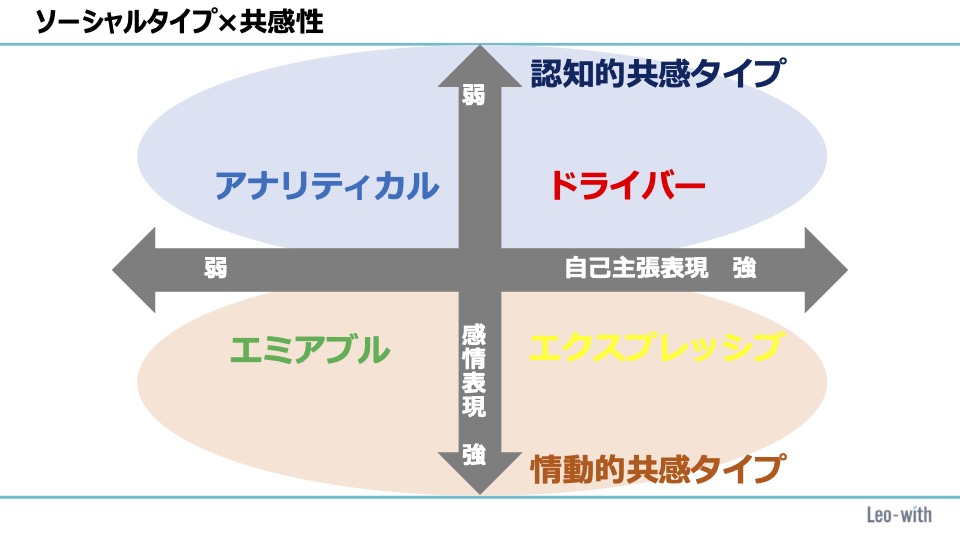

これをソーシャルスタイルに照らし合わせると、こんな仮説が立てられるかもしれません。

※画像は、共感性の種類とソーシャルスタイルの関係を整理したものです

『エミアブル』や『エクスプレッシブ』は、感情表現が豊かで感情的なやりとりに重きを置く。感情に寄り添えるが、相手の立場を構造的に捉えるのはやや苦手。

情動的共感:高

認知的共感:低

『ドライバー』や『アナリティカル』は、相手や自分の感情よりも成果やデータを重視する傾向。感情を読み取るのは苦手だが、構造的な理解に基づく共感に強み。

情動的共感:低

認知的共感:高

私たちが想像する「共感しやすい人」は、傾聴スキルが高く、感情表現が豊かかもしれませんが、一見クールな人にも「共感ポイントがある」と言えそうです。

そう考えると、「共感しにくい人」ではなく、「共感ポイントが人によって違う」ということなのかもしれません。

例えば研修などの場で、

・共感性と向社会的行動、生産性の関係について、理論やデータで示す

・アイスブレイクやワークに、共感トレーニングを取り入れる

こうした取り組みが、「サポーティブな職場づくり」につながると思うのです。皆さんの職場にはどんな“共感のスタイル”があるでしょうか?

あくまで私見ですが、ちょっとでも皆さんの気づきにつながっていると嬉しいです!

コメント