【コラム】『みんなが手話で話した島』と手話施策推進法から考える共生社会/文献調べ25−26

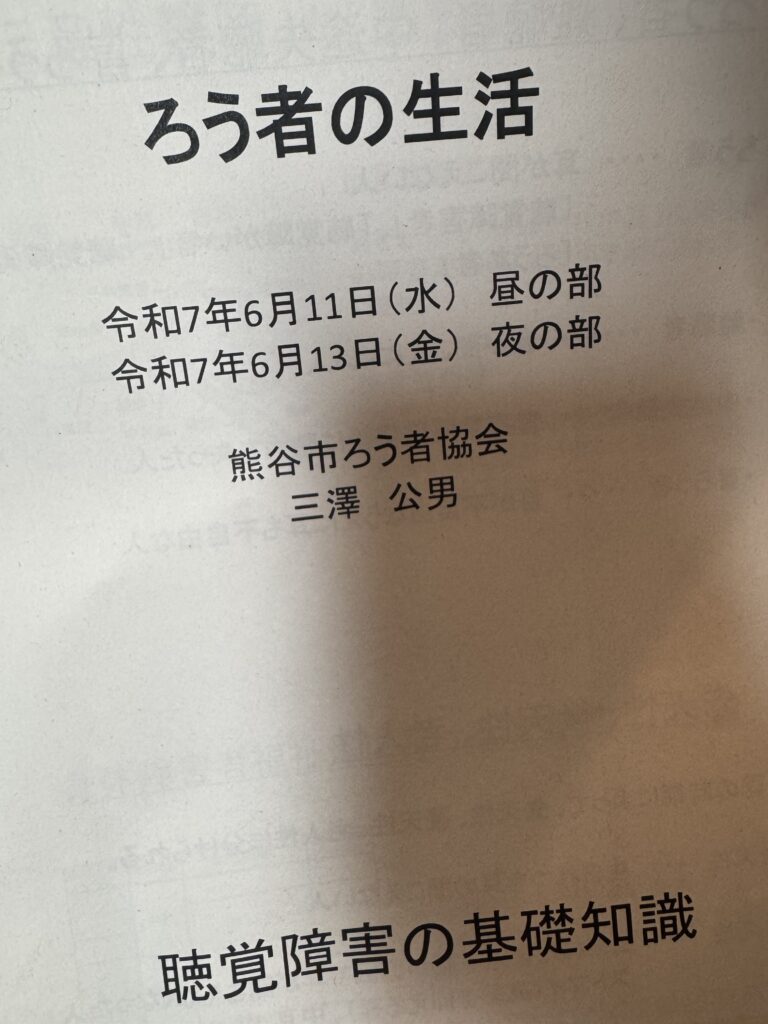

手話についての法律

2025年6月、日本で「手話施策推進法」が成立しました。

この法律は、手話を重要な意思疎通の手段と明記し、国や自治体に対して「手話で暮らせる社会環境」の整備を求めるものです。

大切なのは、この法整備が「社会の認識の転換」を象徴していることだと感じます。手話を“配慮”から、“言語”へと位置づけ直す動きです。そこで今回はある書籍を紹介しながら、手話について考えます。

『みんなが手話で話した島』

ご紹介する本は、ノラ・E・グロース著『みんなが手話で話した島』(原題:Everyone Here Spoke Sign Language)です。

これは、1980年代に発表された、アメリカ東部のマーサズ・ヴィニヤード島という小さな島の実話を描いたものです。

18世紀から20世紀初頭にかけて、遺伝的要因により多くのろう者がこの島に生まれました。

ろう者が多かったことをきっかけに、島の住民たちは自然と手話を“共通語”として使う文化を育てていきました。

聴こえる人も、手話であいさつし、仕事をし、雑談をし、冗談を言う。「手話があたりまえの言語として根づいた」のです。

以下、抜書きです

・ろう者の最大の問題は、単にそのろう者がきこえないというだけでなく、聴力の欠損が社会的な隔離を生み出しているということである。

・意思の疎通のむずかしさと、健聴者の世界の多くに広くいきわたった聴覚障害についての無知や誤情報とがないまぜになり、一人ひとりのろう者のくらしのあらゆる面ー教育を受けたり、仕事についたり、共同体の活動にくわわったり、市民権を行使したりと言った面ーにおいて、さまざまな困難が生み出されているのである。

・ヴィンヤード島においては、健聴者は英語と手話の二言語を併用していた。

・この適応には、それによってろう者と社会の壁が取り除かれたという意味で、言語学的意義以上の大きな意義があった

・「ふつうの人と同じでした。こちらからあれこれ気遣うこともありませんでした。そんなことをすると、かえって気を悪くしましたから。他の人と区別せず、ごくふつうに付き合ってきました」

結果として、ろう者は「支援が必要な存在」ではなく、社会の一員としてごく自然に生きていたというのです。古い本ですが、2022年には文庫化され、再び注目されています。

今後考えたいこと

書籍にはこうあります

最近の調査によると、ろう者の親をもつろう児は、手話を使わない健聴者の親をもつろう児より、人付き合いの面でも学業成績の面でも優っているという結果が出ている。(Meadow 1968;Schlesinger and Meadow 1972;Nash 1981)

”最近の調査”といっても、50年以上前ですが、、ここで言いたいのは、手話が言語環境を豊かにする可能性があるということです。

おわりに

偉そうに書きましたが、私も率先して実践しないと説得力をもちませんので、最近手話教室に通い始めました。

なかなか難しく、毎度ついていくのが手一杯ですがコミュニケーションが豊かになっていく感覚は確かにあります。頑張って学んでいきます!

コメント